Палеонтология нередко преподносит диковины, которые приводят в замешательство даже специалистов. Недавно была изучена морфология ископаемых насекомых из мелового бирманского янтаря, которых одни авторы считали родственниками листоблошек, а другие — белокрылок. У этих насекомых крайне уплощенное тело, странные дисковидные поры на брюшке, а также удивительный хоботок, напоминающий гофрированную трубку. Выяснилось, что дисковидные поры были органами для выделения воска, который мог защищать этих насекомых от прилипания к собственным богатым сахаром экскрементам, а гофрированный хоботок позволял колющим ротовым частям проникать глубже в ткани растений. За эти и другие нетривиальные черты предложено выделить их в отдельное семейство — Miralidae. Впрочем, их экстраординарный облик не помешал понять, что это самые настоящие, хоть и причудливые, листоблошки.

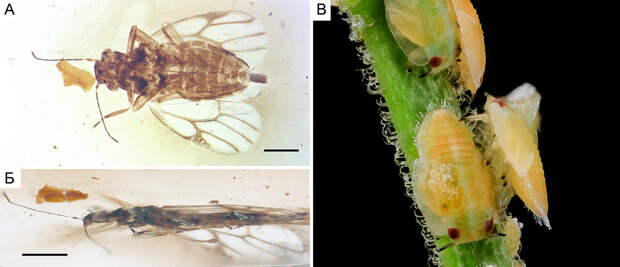

Листоблошки (Psyllidae) — это мелкие растительноядные насекомые. Большинство из них питаются на цветковых растениях, а некоторые даже являются вредителями сада и огорода (рис. 2). Об эволюции листоблошек известно не так много. Ясно лишь, что современные семейства появились после «расцвета» цветковых растений.

Но какими были листоблошки времен динозавров, когда во флоре доминировали голосеменные растения, и были ли они вообще?

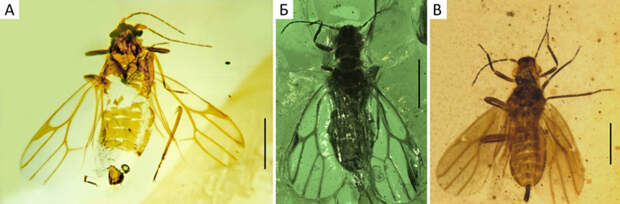

Оказывается, были. Огромное разнообразие ископаемых насекомых известно из среднемелового бирманского янтаря возрастом около 100 миллионов лет. Листоблошки и их сородичи — не исключение. Из этого янтаря описаны примечательные виды Mirala burmanica (рис. 3, А) и Burmala liaoyaoi (рис. 3, Б), которые отличаются необычным жилкованием крыла, за что первая и получила свое название (в переводе с латыни — «чудесное крыло»; D.

Burckhardt, G. Poinar, 2019. The first jumping plant-louse from mid-Cretaceous Burmese amber and its impact on the classification of Mesozoic psylloids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea s. l.); G. Liu et al., 2021. A new non-jumping plant-louse (Hemiptera, Sternorrhyncha, Malmopsyllidae) in mid-Cretaceous Kachin amber, northern Myanmar). Несмотря на это, они были отнесены к типичным для того времени листоблошкам, хотя и удостоены отдельного подсемейства (D. Shcherbakov, 2020. New Homoptera from the Early Cretaceous of Buryatia with notes on the insect fauna of Khasurty).

Был и еще один вид, Dingla shagria (рис. 3, В), но его судьба сложилась иначе. В 2020 году его поместили не только в собственное семейство, но и в новый отдельный инфраотряд Dinglomorpha (J. Drohojowska et al., 2020. Fossils reshape the Sternorrhyncha evolutionary tree (Insecta, Hemiptera)). Все бы ничего, но эту группу еще и стали сближать с другими сельскохозяйственными вредителям — белокрылками (Aleyrodidae). Так, авторы работы 2020 года сделали вывод, что нашли недостающее звено эволюции — переходную форму от древних листоблошек к белокрылкам. Вот только осталась неразгаданной одна загадка: почему же необычные листоблошки и гордые представители нового инфраотряда так похожи?

В недавней статье российских ученых из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН этот «миф» о промежуточном звене был развенчан. Оказалось, что и те, и другие насекомые принадлежат своеобразной вымершей группе листоблошек, а новый инфраотряд был выделен в результате неверной трактовки признаков. Кроме того, к трем известным добавили еще один род и вид — Pictala scorpioides (рис. 4), обладающий пятнистыми крыльями, что впервые отмечено у мезозойских листоблошек. У современных листоблошек такой рисунок — не редкость, так что, видимо, раньше было принято носить «наряд» поскромнее.

Все эти листоблошки из бирманского янтаря (рис. 3, 4) были помещены в новой работе в отдельное семейство — Миралиды (Miralidae), поскольку их строение оказалось весьма необычным. Самая яркая черта — формат 2D, то есть они практически плоские: определенно, в чем-то эти мезозойские товарищи похожи на персонажей аркадных игр. Они сплющены в спинно-брюшном направлении (рис. 5, А, Б), что вообще-то не характерно для современных листоблошек, но свойственно их нимфам (рис. 5, В). Нимфы малоподвижны, не умеют летать и прыгать. Плоская форма тела делает их менее очевидной добычей, а также позволяет забираться в щели и узкие пространства. Возможно, миралиды преследовали те же цели и без труда скрывались от хищников или пережидали нелегкие мезозойские времена благодаря своему двумерному телу.

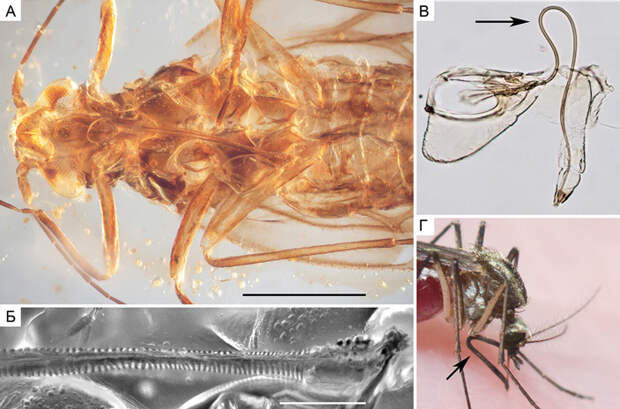

Еще более впечатляющим оказался хоботок миралид. У всех полужесткокрылых, к которым относятся тли, цикады, клопы и многие другие насекомые, включая листоблошек, есть характерный хоботок, состоящий из наружного «чехла» и внутреннего тонкого пучка стилетов. В последнем содержатся слюнной и пищевой каналы. Наружный «чехол» хоботка у миралид выглядит нестандартно и внешне напоминает гофрированную трубку (рис. 6, А, Б).

Такое строение придавало хоботку гибкость. Чтобы достать до самых «вкусных» тканей растения, нужно обладать длинным стилетным пучком. У современных листоблошек пучок стилетов гораздо длиннее «чехла» и формирует петлю, которая у нимф торчит вперед, а у имаго — втянута внутрь тела (рис. 6, В). При питании петля расправляется и стилеты достигают нужных тканей растения. Никакой петли у мезозойских миралид не было, поэтому приходилось выкручиваться. Здесь-то гофрированный «чехол» и пригодился! Его гибкость могла обеспечивать сокращение длины «чехла», что увеличивало глубину проникновения стилетного пучка.

Как им это удавалось? Возможны варианты. Согласно одной гипотезе, чехол сжимался подобно гофрированной трубке. Согласно другой, во время питания гибкий «чехол», представляющий собой полутрубку (рис. 6, Б), отгибался назад или в сторону, что приводило к высвобождению стилетного пучка, после чего последний погружался на длину, примерно равную длине высвобожденного участка. Это очень напоминает механизм работы ротового аппарата кровососущих комаров (Culicidae, рис. 6, Г). У них тоже есть пучок стилетов, есть футляр в виде полутрубки, причем он тоже гофрирован, но так мелко, что это заметно только под микроскопом. Такие вот неожиданные параллели возникают для решения сходных задач у далеких друг от друга групп с кардинально разной диетой.

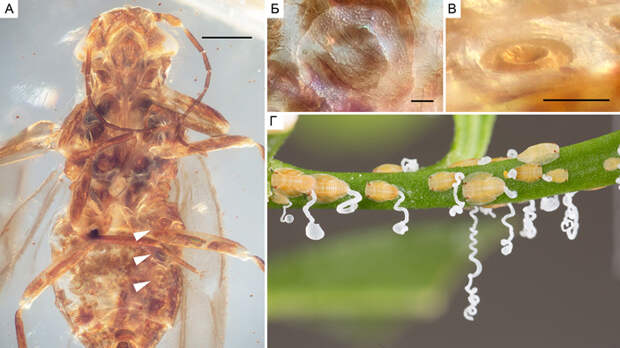

На нижней стороне брюшка миралид обнаружены загадочные «кольца», внешне напоминающие компакт-диски. Оказалось, что эти структуры являются сложными восковыми порами (рис. 7, А, Б). Если посмотреть немного сбоку, окажется, что эти поры имеют трехмерную организацию (рис. 7, В). У современных листоблошек восковые поры обычно расположены возле анального отверстия и участвуют в упаковке экскрементов в воск (рис. 7, Г). На такую хитрость их вынуждает идти физиология. Листоблошки питаются богатыми сахарами соками растений и выводят избыток сахаров в виде экскрементов, которые называются падью. Чтобы не оказаться в созданной ими самими липкой ловушке, многие листоблошки выделяют воск, обволакивающий медвяную росу (рис. 7, Г). С похожими проблемами сталкиваются и тли, но им в утилизации пади обычно помогают муравьи, готовые ей подкрепиться. Оказывается, самостоятельность листоблошек в избавлении от медвяной росы прослеживается до мелового периода! Возможно, выделяемый миралидами воск мог так же успешно использоваться для предотвращения прилипания к собственным экскрементам, но вместо «упаковки мусора», они делали «мусоропровод», покрывая само растение воском. Сложная организация пор могла придавать выделениям воска форму нитей, удобную для нанесения на поверхность растения.

Изобретательность миралид поражает воображение. Все их новшества являются результатом очень эффектной параллельной эволюции, которая, к несчастью, оказалось мало эффективной. По всем статьям миралиды напоминают персонажей научной фантастики. Жаль, что и их история по законам жанра оказалась антиутопией. Пока остается неясным, что пошло не так. Неужели их сложные восковые поры так же безнадежно устарели как компакт-диски, на которые они так похожи, в наши дни? Сложно сказать, проиграли ли они в гонке вооружений или не смогли приспособиться к новым условиям, но факт остается фактом: миралиды вымерли, а другие листоблошки остались.

Источник: G. A. Ivanov, D. D. Vorontsov, D. E. Shcherbakov. A remarkable psyllomorph family from Cretaceous Burmese amber, Miralidae stat. nov.(= Dinglidae syn. nov.; Hemiptera: Sternorrhyncha) // Cretaceous Research. 2025. DOI: 10.1016/j.cretres.2024.106069.

Григорий Иванов, Дмитрий Щербаков

Свежие комментарии