Китайские ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии совместно с зарубежными коллегами изучили вокальные способности ближайших родичей настоящих кузнечиков, живших в мезозое. Оказалось, что уже в триасе, примерно 240 млн лет назад, верхняя граница их частотного диапазона составляла 16 кГц, что приближается к ультразвуковым значениям. Об этом свидетельствует длина стридуляционного файла — стрекотательной жилки, которая иногда сохраняется на передних крыльях ископаемых кузнечиков и их родни. Ученые считают, что пение на высоких частотах возникло у мезозойских прямокрылых (Orthoptera) в ответ на появление ночных насекомоядных млекопитающих с хорошим слухом. Когда предки кузнечиков столкнулись с дилеммой — как рассказать о себе самкам и в то же время не выдать свое местоположение хищникам, в качестве компромиссного решения они принялись издавать более высокие звуки, быстро затухающие в густой растительности.

Чарльз Лайель заключил вводную часть своих знаменитых «Принципов геологии» (1830–1833) цитатой из немецкого историка античности Бартольда Георга Нибура: «тот, кто возвращает к жизни исчезнувшее, испытывает наслаждение сродни тому, кто творит новое». Пионеры палеонтологии в погоне за этим наслаждением не упускали ни одной — даже самой эфемерной — возможности воскресить прошлое во всей полноте его красок и звуков. Вот почему, когда американский палеоэнтомолог Сэмюэль Скаддер в 1867 году разглядел на крыле насекомого Xenoneura antiquorum из среднего карбона Канады звукоиздающий орган, напоминающий стридуляционный аппарат прямокрылых, его открытие было встречено с большим энтузиазмом.

«Думаю, что ему можно верить, а если так, то это аппарат поразительной древности», — восклицал Чарльз Дарвин в письме к зоологу Фрицу Мюллеру в 1868 году. Не преминул Дарвин упомянуть находку Скаддера и в своей книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871): «нам незачем изумляться обширности изменений, которые претерпели Orthoptera в этом отношении [в отношении звуковой коммуникации], так как теперь, благодаря замечательному открытию д-ра Скаддера, мы знаем, что времени для этого было более чем достаточно». Канадский геолог Джон Доусон тоже не скрывал своего восторга по поводу скаддерова крыла: «воображению нашему представляется размеренная песня насекомых, оживлявших странные леса давнопрошедших времен». Но в 1880 году Скаддер прикончил своими же руками это детище собственной фантазии, заявив, что ребрышки и концентрические круги, которые он изначально принял за стридуляционный аппарат, являются всего лишь рельефом вмещающей породы, не имеющим никакого отношения к самому крылу. Так, оно, конечно, и есть, а описанная Скаддером Xenoneura, судя по жилкованию, никак не связана с прямокрылыми, а принадлежит к гипоперлидам, вымершей группе, которая родственна трипсам, клопам и сеноедам.

Хотя первая попытка приобщиться к аудиомиру древних насекомых провалилась, в настоящее время в распоряжении палеоэнтомологов имеется немало свидетельств, позволяющих реконструировать звучание шестиногих певцов далекого прошлого. Такие реконструкции возможны при одном условии — если звукоиздающий орган ископаемого насекомого работал на тех же принципах, что и у его родичей, доживших до наших дней. Без этой руководящей аналогии воссоздать стрекотание или треньканье вымерших видов также невозможно, как и воскресить звуки шумерского или любого другого исчезнувшего языка, не принадлежащего ни к одной из известных языковых семей. К счастью, в лице современных кузнечиков (Tettigoniidae) мы имеем ключ к пению их мезозойских родичей из семейства хаглид (Haglidae), возникшего в позднем триасе и вымершего в мелу. Этим и воспользовались авторы статьи в журнале PNAS, решившие проанализировать, на каких частотах пели в мезозое хаглиды, а заодно и близкие к ним профалангопсиды (Prophalangopsidae) — это реликтовое семейство, появившиеся в ранней юре, существует и по сию пору, но во времена динозавров было гораздо разнообразнее, чем сейчас.

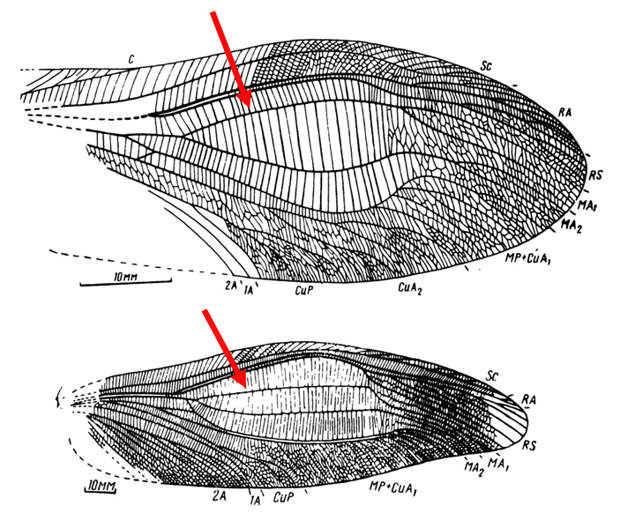

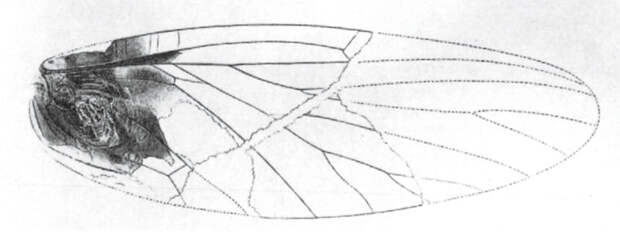

Строение стридуляционного (стрекотательного) аппарата кузнечиков известно досконально — в отличие от саранчи, поющей ногами, они, как и сверчки, стрекочут основаниями передних крыльев, быстро-быстро сводя и разводя их, словно лезвия ножниц. При этом крылья у современных кузнечиков резко ассиметричны: на левом крыле снизу у них располагается стридуляционный файл — зазубренная жилка, похожая на напильник, а на верхней стороне правого крыла — острый кантик (плектрум), о который этот «напильник» трется, порождая то самое фирменное «пинь, пинь, пинь» из стихотворения Велимира Хлебникова. Рядом с кантиком у кузнечиков на правом крыле находится зеркальце — прозрачная пленка, натянутая на раму из жилок и выполняющая функцию резонатора. Такая же, хоть и чуть менее выраженная, асимметрия крыльев была характерна для настоящих кузнечиков на ранних этапах их эволюции, как свидетельствует хорошо сохранившийся отпечаток самца Pseudotettigonia amoena из раннего эоцена Дании возрастом около 55 млн лет (J. Rust et al., 1999. Singing and hearing in a Tertiary bushcricket).

Напротив, мезозойские предшественники кузнечиков — хаглиды и профалангопсиды — обладали полностью симметричными крыльями: стридуляционные файлы были одинаково развиты у них как на левом, так и на правом крыле. Статья с описанием одного такого протокузнечика из средней юры китайского местонахождения Даохугоу (возраст — около 165 млн лет) — хаглиды Archaboilus musicus — была опубликована еще в 2012 году, и тогда же ученые попытались воспроизвести песню этого вида, основываясь, правда, на одном-единственном экземпляре (Песенку ископаемого кузнечика можно восстановить по отпечаткам крыльев, «Элементы», 13.02.2012). На этот раз палеоэнтомологи существенно расширили выборку — они изучили 87 хаглид и профалангопсид, относящихся к 40 видам, которые были найдены в Даохугоу, а также в киргизском урочище Мадыген в Ферганской долине (средний-верхний триас) и в отложениях формации Мольтено в Южной Африке (поздний триас). Кроме того, исследователи привлекли и литературные данные — публикаций по хаглидам и профалангопсидам выпущено немало, причем особенно на этой ниве потрудился наш соотечественник, энтомолог Андрей Горохов из Зоологического института РАН. В результате удалось составить базу данных, включающую 70 мезозойских видов двух этих семейств, у которых в достаточной мере сохранились передние крылья, чтобы можно было реконструировать их стрекотание.

Известно, что у современных кузнечиков частота звуковых сигналов отрицательно коррелирует с размерами тела и длиной стридуляционного файла. Иными словами, большие кузнечики издают более низкие звуки, а маленькие — более высокие. Это происходит потому, что с уменьшением длины тела (и, соответственно, крыла) укорачивается и стридуляционный файл, а чтобы разместить на нем все необходимые зубчики, приходится уменьшать расстояние между ними. В результате у мелких видов зубчики на стридуляционном файле располагаются более плотно. При каждом касании зубчика о противолежащий кантик возникает звуковая волна. Соответственно, чем выше плотность расположения зубчиков — тем больше осцилляций они порождают за единицу времени, и тем выше частота звука. Эту регрессионную модель, неплохо описывающую тональное пение современных кузнечиков в частотном диапазоне до 40 кГц, авторы исследования приложили к мезозойским хаглидам и профалангопсидам (F. Montealegre-Z et al., 2017. Morphological determinants of signal carrier frequency in katydids (Orthoptera): a comparative analysis using biophysical evidence of wing vibration).

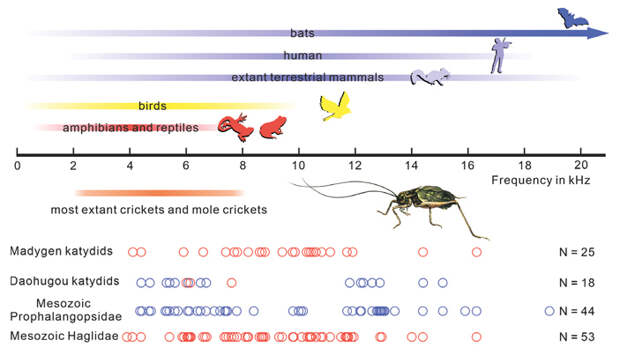

Оказалось, что в Даохугоу крупные представители этих двух семейств пели с частотой 4–7 кГц, а мелкие и средние — с частотой 12–16 кГц. Древнейшие хаглиды из триаса Монголии варьировали по своим вокальным способностям не менее сильно — длина их стридуляционного файла составляла от 3 мм до 16,3 мм, что соответствует частоте звуковых волн от 16,3 кГц до 4,1 кГц. Интересно, что разные виды мезозойских хаглид равномерно поделили между собой частотный диапазон, тогда как для звуковых сигналов профалангопсид того же периода характерно бимодальное распределение — одни виды пели на частоте 4–8 кГц, тогда как другие — на 12–16 кГц. Для сравнения, частота оперного сопрано достигает 1,4 кГц, скрипичные обертоны звучат на частоте около 10 кГц, а верхний предел диапазона слышимости человека равен примерно 20 кГц.

Низкочастотные звуки лучше распространяются в густой растительности, что играет на руку самцам, мечтающим, чтобы их «серенаду» услышало как можно больше потенциальных партнерш. Однако пение на низких частотах слышат не только самки, но и хищники. Все мы знаем с детства, что бывает с кузнечиком, которого засекли по его звуковым сигналам: «но вот пришла лягушка, прожорливое брюшко...». Стремясь избегать таких неприятных встреч, кузнечики переходят на высокочастотное пение — уловить его способны только млекопитающие с тонким слухом, тогда как амфибии и рептилии к нему глухи. Но раз уже в триасе некоторые хаглиды пели на довольно высоких частотах (до 16 кГц), это значит, что уже тогда существовали млекопитающие, восприимчивые к подобным звукам. И действительно, уже в средней юре находят млекопитающих с полностью сформировавшимся средним ухом и тремя слуховыми косточками, которые окончательно утратили контакт с нижней челюстью и выполняли исключительно аудиосенсорную функцию (J. Wang et al., 2021. A monotreme-like auditory apparatus in a Middle Jurassic haramiyidan).

Возможно, стремление полакомиться прямокрылыми, поющими по ночам, и стало одним из факторов, повлиявших на эволюцию слухового органа млекопитающих. В свою очередь, чем более чутким становился слух насекомоядных зверьков, тем на более высоких частотах приходилось петь их жертвам. Эта эволюционная гонка привела к тому, что некоторые современные кузнечики выводят ультразвуковые рулады частотой 50–90 кГц, а чемпион по высоким звукам среди этого семейства, южноамериканский Supersonus aequoreus, поет на частоте 150 кГц (F. A. Sarria-S et al., 2014. Shrinking Wings for Ultrasonic Pitch Production: Hyperintense Ultra-Short-Wavelength Calls in a New Genus of Neotropical Katydids (Orthoptera: Tettigoniidae)). И восхождение кузнечиков к этим рекордам, как теперь выяснилось, началось еще в триасе.

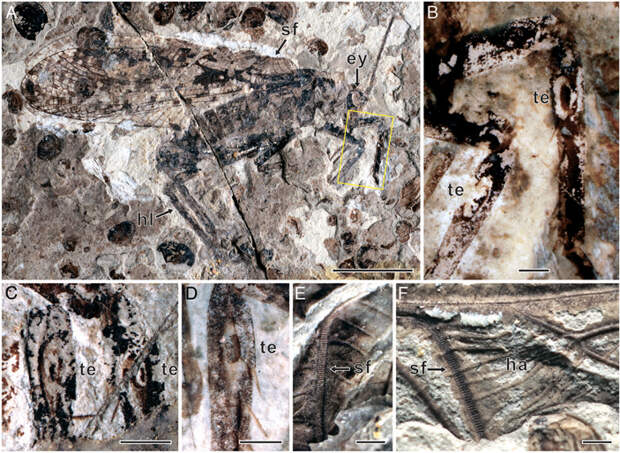

Разумеется, переход самцов мезозойских хаглид и профалангопсид на высокочастотное пение заставил их подруг также совершенствовать свой слух. Ученым удалось найти в Даохугоу 19 самок профалангопсид с сохранившимися тимпанальными (слуховыми) органами на передних голенях. По своим размерам и строению они никак не отличаются от «ушей» современных профалангопсид и представляют собой эллипсы длиной 1–2 мм с перепонками внутри. Интересно, что такие же тимпанальные органы были найдены и у четырех самцов из этого же местонахождения. Следовательно, уже тогда не только самки слушали самцов, но и самцы — друг друга, чтобы иметь представление о соперниках и в случае необходимости защищать от них свою территорию. А вот зеркальце и другие мембранозные участки передних крыльев, играющие роль резонатора, у мезозойских хаглид и профалангопсид были весьма небольшими, так что они не могли стрекотать столь же громко, как и современные кузнечики.

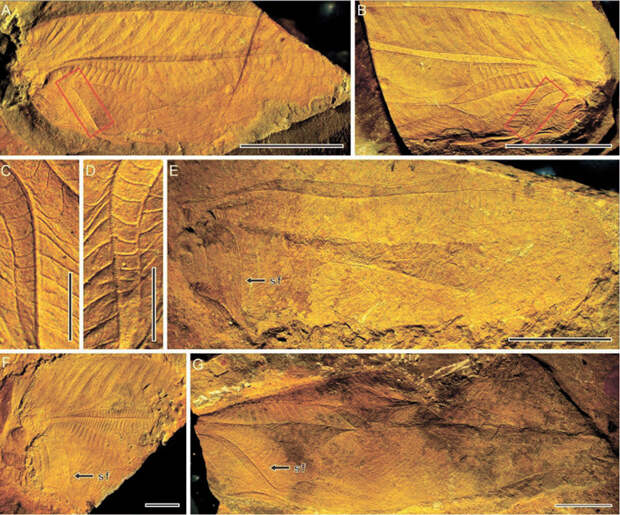

Советский палеонтолог Александр Шаров, специалист по ископаемым прямокрылым, больше известный как первооткрыватель лонгисквамы, считал, что стридуляционный аппарат мог присутствовать уже у раннепермских эдисхиид (Oedischiidae). Эдисхииды — это самое древнее семейство прямокрылых, известное с позднего карбона и дожившее до триаса, и все это время оно не переставало стрекотать. Если бы мы перенеслись на 240 млн лет в прошлое, в триасовый период, туда, где сейчас находится Ферганская долина, и прислушались бы к звукам теплой ночи, мы бы услышали не только цверканье эдисхиид, стрекотание хаглид, но и позывные титаноптер — гигантских хищных насекомых, родственных прямокрылым. На передних крыльях у них имелись особые диски — расширенные области между продольными жилками, густо усеянные поперечными жилками. Предполагается, что это был звукоиздающий аппарат оригинальной конструкции — вместо того, чтобы тереть стридуляционный файл о кантик, титаноптеры извлекали звук, соприкасаясь всей поверхностью обоих крыльев, причем стрекотательные органы имелись как у самцов, так и у самок. Но из-за того, что титаноптеры не оставили потомков, мы никогда не сможем понять, как же звучала их песня...

Источник: Chunpeng Xu, Bo Wang, Torsten Wappler, Jun Chen, Dmitry Kopylov, Yan Fang, Edmund A. Jarzembowski, Haichun Zhang, and Michael S. Engel. High acoustic diversity and behavioral complexity of katydids in the Mesozoic soundscape // PNAS. 2022. DOI: 10.1073/pnas.2210601119.

Александр Храмов

Свежие комментарии