Старый шлягер утверждает, что песни — довольно одной, но жизнь сверчков, обитающих на Гавайских островах, опровергает этот постулат. Сверчки долгое время и впрямь довольствовались одной песней для привлечения самок, но лишь до тех пор, пока на острова не вселилась паразитическая мушка, выслеживающая сверчков по их стрекотанию и в конечном итоге убивающая незадачливых певцов. Чтобы справиться с этой угрозой, сверчкам пришлось быстро эволюционировать, придумав песни, звучание которых недоступно для восприятия паразита. Им удалось достигнуть определенного прогресса, «сочинив» две новые композиции, способные, с одной стороны, худо-бедно очаровывать самок, а с другой — быть не слишком заметными для посторонних ушей. Однако не успели новые песни окончательно оформиться, как мушки с открытым забралом вступили в гонку вооружений со своими хозяевами. В этой статье я расскажу об истории эволюционной борьбы сверчков с паразитами-вселенцами, подробнее остановившись на недавнем исследовании, посвященном контрадаптациям, разработанным мушками в ходе этого конфликта.

На площади, где человека три

Сойдутся, — глядь — лазутчик уж и вьется.

A. C. Пушкин, «Борис Годунов»

Кто владеет информацией, тот владеет миром

Вероятно, большая часть организмов на нашей планете — паразиты (D. Windsor, 1998. Most of the species on Earth are parasites). При этом паразитизм многократно и независимо возникал на эволюционном древе, а потому принимает зачастую самые необычные и причудливые формы (S. Weinstein, A. Kuris, 2016. Independent origins of parasitism in Animalia). Одной из его необычных форм является информационный паразитизм, когда ресурсом, который паразит «похищает» у хозяина, служит информация. Уже потом эта информация может быть превращена в материальные блага: пищу, самок или даже оптимальную стратегию развития.

Действительно, самец, способный по каким-то трудноуловимым признакам — запаху, поведению, цвету покровов или улыбке — почувствовать, что у самки эструс, имеет больше шансов оставить потомство, чем его более «толстокожий» конкурент. Птица, заметившая, что коллега обнаружила где-то кормовое пятно и пытается в одиночку им воспользоваться, имеет меньше шансов остаться голодной, чем ее не столь наблюдательный сородич. Наконец, рыба, чувствующая «запах» хищника, имеет больше шансов сказать Смерти «Не сегодня», чем ее товарка с «заложенным носом».

В случае с рыбами ситуация даже сложнее, поскольку «запах» хищника может вызвать у жертвы не только краткосрочную реакцию избегания угрозы (затаиться, переместиться в другую часть водоема и пр.), но и долгосрочные физиологические изменения, приводящие к появлению особого, защитного фенотипа (C. Brönmark, J. Miner, 1992. Predator-Induced Phenotypical Change in Body Morphology in Crucian Carp). Так, в водоемах, где обитает щука, караси приобретают высокотелую, блиновидную форму, чтобы просто физически не пролезать хищнику в рот. Щуки, в отличие от акул, не способны «кусочничать» и либо проглатывают жертву целиком, либо экономят драгоценную энергию, даже не пытаясь атаковать добычу, которая им не по зубам. Важно, что караси не просто реагируют на визуальные стимулы (тут у щуки есть возможность маскироваться), а перехватывают химические сигналы, испускаемые хищником (кайромоны) и съеденными сородичами.

У информационного паразитизма есть и менее «сухое» (во всех смыслах) название — «eavesdropping», что можно перевести, как подслушивание. Однако буквально это выражение означает «улавливание капель, падающих с карниза» — намек на человека, стоящего под окном и слушающего чужие разговоры. Как ни назови, а информационный паразитизм необычайно широко распространен в дикой Природе, где, как и в человеческом обществе, владение информацией способно спасать, отнимать и создавать жизни.

«Подождите, — может возразить кто-то из читателей, — нет ли здесь некоторого лукавства? Если понимать паразитизм так широко, то можно чуть ли не всех нас записать в паразиты».

Ну, в общем-то, большого греха в этом нет. Паразиты столь причудливы и интересны, что ассоциировать себя с ними ничуть не зазорно. Просто им недостает харизмы. Почему-то люди с удовольствием называют своих детей Львами и Асланами в честь кошачьих, терпящих на наших глазах эволюционное поражение, а Аскаридами и Шистосомами в честь процветающих родов паразитов — нет. Но, возможно, по мере роста уровня образования населения и популярности культа индивидуального благоденствия ситуация изменится. Скажем, неплохо звучит: Шистосома Эхинококковна из старой московской интеллигенции... Впрочем, я отвлекся.

Разумеется, информационный паразитизм можно при желании отделить от «обычного» паразитизма. Однако даже самые «обычные» паразиты (те, что подобно чужим, пожирают хозяина изнутри), могут использовать подслушивание в своих целях.

Ухо выше среднего...

Стараниями Карло Коллоди сверчки слывут моралистами. Однако реальная жизнь обычно не похожа на литературу, и в ней сверчки не сыплют скучно-мудрыми сентенциями, а ведут весьма приземленный образ жизни — если и стрекочут, то лишь призывая своим «пением» самок на ложе любви или отпугивая потенциальных конкурентов. В чем-то, однако, жизнь похожа на литературу, поскольку в ней за стрекотание тоже порой приходится платить.

Небольшая тахиновая мушка Ormia ochracea получила свое название из-за ржаво-оранжевого цвета покровов, однако род ее занятий таков, что невольно вызывает ассоциации, скорее, не с охрой, а с охранным отделением (мы уже писали об этом удивительном создании: Что лучше — оставить больше потомства или сохранить себе жизнь?, «Элементы», 12.12.2012). O. ochracea — облигатные паразиты, личиночная стадия которых проходит в организме сверчка. Чтобы обнаружить хозяина, эти мушки разработали сложную систему «перехвата» и пеленга сверчкового сигнала, который мы в простоте своей снисходительно называем стрекотанием. Мушкам пришлось решить сразу несколько весьма нетривиальных эволюционных задач: во-первых, разработать слуховой аппарат как таковой — далеко не у всех насекомых он есть, а во-вторых, настроить этот аппарат на распознавание направления источника звука, поскольку слушают стрекотание сверчков они отнюдь не ради удовольствия.

Нам с высоты своего Умвельта последняя задача кажется простой, но дело в том, что есть чувства, для которых размер имеет значение. Чувство слуха — одно из них. Скажем, наш мозг определяет, откуда исходят звуковые волны, используя запаздывание сигнала, достигающего наших ушей неодновременно. Однако для того, чтобы воспользоваться этим эффектом, нужно иметь достаточно большую голову (или другую часть тела, по сторонам которой расположены уши), иначе запаздывание сигнала будет слишком малым.

Животные меньшего размера (например, те же сверчки) не могут воспользоваться эффектом запаздывания и «разработали» слуховые анализаторы иного строения (D. Robert et al., 1996. Directional hearing by mechanical coupling in the parasitoid fly Ormia ochracea). Их уши не разделены, как у нас, а, наоборот, связаны через воздушную среду. Сильно упрощая, можно представить себе заполненную воздухом ампулу, «запаянную» с двух сторон «барабанными перепонками». Именно разница давлений между перепонками и используется мозгом, чтобы произвести необходимые расчеты и определить, где находится источник звука. Ориентация в пространстве в таком случае напоминает использование строительного уровня: определение источника звука похоже на выравнивание положения пузырька между двумя параллельными линиями.

У совсем крохотных животных и такая система ориентации становится неэффективной. Поэтому O. ochracea пришлось «создать» специальный механический усилитель, увеличивающий различие в сигналах, полученных разными ушами, примерно в 20 раз. Механизм работы этого усилителя описывается довольно сложной физикой и математикой, поэтому я не буду останавливаться на нем подробно. Скажу только, что изучение этого механизма учеными-биониками привело к некоторому прогрессу в разработке слуховых аппаратов.

Конечно, мушки, как и сверчки, не способны одинаково хорошо воспринимать сигнал на всех частотах. Лучше всего они настроены на сигналы, восприятие которых может принести организму пользу: сверчкам репродуктивного, а мушкам — кулинарного характера. Но давайте вернемся к взаимоотношениям мух и сверчков.

Я тебя услышал...

Услышав стрекотание сверчка, O. ochracea летит на его брачный зов. Заметьте, что самки паразита атакуют преимущественно самцов сверчка — довольно своеобразное разделение гендерных ролей. Самки сверчков не стрекочут, поэтому обнаружить их мушке сложнее, разве что застав спаривающихся хозяев in flagranti. Самки O. ochracea живородящи и откладывают свои личинки прямо на сверчка или, что несколько снижает успех инфекции, в непосредственной близости от него. Личинки мухи пробуравливают покровы хозяина, проникая вначале в мускулатуру, а потом и в брюшко сверчка, где питаются его мышцами и жиром, выедая его изнутри (S. Adamo et al., 1995. The response of an insect parasitoid, Ormia ochracea (Tachinidae), to the uncertainty of larval success during infestation). Спустя примерно неделю молодые мушки покидают сверчка, которому обычно не удается протянуть после этого больше суток.

Впервые способность O. ochracea к подслушиванию была экспериментально показана американским исследователем Уильямом Кейдом (William Cade), который помещал мушек в камеру, где были установлены два динамика, на каждом из которых лежали мертвые сверчки. Один динамик проигрывал сверчковое стрекотание, а другой разнообразные «контрольные» звуковые композиции. Подавляющему большинству мушек хватало 15 секунд, чтобы облюбовать именно стрекочущий динамик и затем отложить на него свои личинки (W. Cade, 1975. Acoustically Orienting Parasitoids: Fly Phonotaxis to Cricket Song).

Кейд проводил свои исследования на сверчках рода Gryllus, которые служат O. ochracea основным, но не единственным, хозяином на материковой части Северной Америки, где более 1/8 популяции может быть заражена этим паразитом (S. Adamo et al., 1995. The response of an insect parasitoid, Ormia ochracea (Tachinidae), to the uncertainty of larval success during infestation). Как уже указывалось выше, в середине 1990-х мушками O. ochracea заинтересовались биофизики (D. Robert et al., 1996. Directional hearing by mechanical coupling in the parasitoid fly Ormia ochracea), разработавшие математический аппарат, описывающий устройство усилителя в их среднем ухе. На этом история изучения этого насекомого могла бы и закончиться, но, пока исследователи делали свою работу, эволюция незаметно делала свою.

Паразиты и джентльмены

Дело в том, что большая часть ранних исследований O. ochracea была проведена на материковой популяции паразита, однако в конце прошлого века (не позднее 1989 года) несколько особей этой мушки были занесены на Гавайи, где перед ними открылись совершенно новые эволюционные вызовы и перспективы.

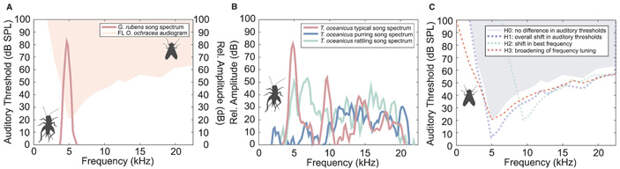

Вызов заключался в том, что на Гавайях не встречаются характерные для материковой части Северной Америки хозяева O. ochracea (например, во Флориде мушки паразитируют на сверчке G. rubens). Зато там обитает тихоокеанский полевой сверчок Teleogryllus oceanicus. К слову, этот сверчок и сам недавний вселенец, заселивший острова Тихого океана в XIX веке, стартовав из родной для него Австралии (R. Tinghitella, M. Zuk, 2009. Asymmetric mating preferences accommodated the rapid evolutionary loss of a sexual signal). К счастью для паразита и к несчастью для хозяина, песни двух видов сверчков, обычного для материка G. rubens и гавайского T. oceanicus, схожи в одной из частей звукового спектра (рис. 3). G. rubens стрекочут в довольно узком диапазоне частот, причем громче всего на частоте примерно 5 кГц. Именно к приему на этой частоте особенно хорошо приспособлены уши O. ochracea, чей оптимум звукового восприятия приходится на диапазон 3–6 кГц. Гавайские певцы-ловеласы обладают куда более широким частотным диапазоном, однако и у них максимальная громкость достигается на той же частоте 5 кГц. Поэтому T. oceanicus оказались уязвимы перед атаками паразита. Более того, как это часто бывает, паразит-вселенец получил серьезное преимущество перед своим хозяином.

Основных причин этому как минимум две. Во-первых, на стороне паразита-вселенца может быть эффект эволюционной неожиданности. Хозяин на новом месте обитания паразита никогда не сталкивался с подобного рода вызовом, а потому у него может не быть подходящих поведенческих, морфологических и иммунных адаптаций для борьбы с незнакомой для него угрозой. Тут уместно возразить, что и для паразита-вселенца местный хозяин нов и необычен, а значит, и у паразита может недоставать подходящих отмычек к новому замку. Поэтому перескок патогенов с одного хозяина на другого — явление относительно редкое. Мы никогда не узнаем, какие армады паразитов погибли, безуспешно пытаясь колонизировать новых хозяев. Однако в случае с O. ochracea нам известно, что паразиту повезло: стрекотание нового хозяина вполне соответствовало способности мушек к звуковому восприятию. Что же касается съедобности T. oceanicus, то, как я уже упоминал, O. ochracea — паразиты-генералисты, поражающие многие виды хозяев, а потому им, видимо, не было принципиально, нутряным жиром какого сверчка удовлетворять свои пищевые потребности.

Во-вторых, виды-вселенцы зачастую получают выгоду от «освобождения от врагов» (enemy release). Подобно напроказившим британским джентльменам, отправлявшимся в колонии, чтобы искупить старые грехи и «обнулить» порочащие их связи, вид-вселенец оставляет на родине большинство своих естественных врагов — специализирующихся на нем хищников и паразитов. Да-да-да, у паразитов тоже могут быть паразиты. Конечно, в новых условиях «джентльмена» могут подстерегать новые опасности, но не забывайте, что для местных хищников и паразитов он такая же темная лошадка, как и для хозяина.

Когда жужжат мушки, сверчки молчат

Так или иначе, но O. ochracea удалось закрепиться на некоторых из Гавайских островов и начать по ним свое победоносное шествие. В течение буквально нескольких лет они основательно проредили популяцию местных сверчков, а выживших вынудили эволюционировать с изумительной быстротой. На Гавайях мушками могут быть одновременно заражены более четверти всех самцов в популяции. Если вспомнить, что зараженные сверчки живут около недели, становится ясно, что спаривание в гавайских популяциях сверчков — дело смертельно опасное.

Однако отбор, действующий на механизмы, относящиеся к размножению, особенно силен. Поэтому уже в 1990-х годах исследования показали, что в пораженных паразитоидом популяциях брачное поведение сверчков изменилось. Для начала они стали меньше стрекотать на рассвете и закате — в периоды времени, когда мушки особенно активны (M. Zuk et al., 1993. Calling characteristics of parasitized and unparasitized populations of the field cricket Teleogryllus oceanicus). Однако это, видимо, оказалось паллиативным решением. Мушкам вряд ли потребовалось много эволюционного времени, чтобы слегка поменять свои циркадные ритмы. Если в популяции есть особи, летающие на закате и на рассвете, то с большой вероятностью найдутся и те, что успешно охотятся и ночью и днем. Тогда сверчкам пришлось пойти на крайнюю меру — отказаться от пения вообще.

Сверчки, как и многие другие прямокрылые, стрекочут, потирая зубчиками, расположенными на одном из надкрылий, другое надкрылье. Если эти зубчики убрать, то сверчок превращается в молчуна. Оказалось, что на островах, куда вселились мушки, довольно быстро распространяется раса гладкокрылых сверчков, которые могут составлять до 90% всех самцов (M. Zuk et al., 2006. Silent night: adaptive disappearance of a sexual signal in a parasitized population of field crickets). Если на островах, где мушек нет, исследователей встречало беззаботное стрекотание, то на тех, куда вселилась O. ochracea, их ждала почти полная тишина.

Казалось бы, здорово: нет песен — нет паразитов. Но существование гладкокрылых самцов осложняется тем, что, успешно избегая паразитов, они успешно избегают и спаривания. Конечно, самки, как поется в песне, «и молчаливых любят... только реже», отдавая предпочтение стрекочущим особям. Помимо прочего, молчаливый самец просто не имеет возможности сообщить самке о своем существовании. Чтобы решить эту проблему, гладкокрылые самцы оказались вынуждены прибегнуть... да-да, опять же к информационному паразитизму — забавный эффект эволюционного домино. Они подслушивают стрекотание других сверчков и спешат к ним, надеясь перехватить самку раньше самого певца. Однако подобный подход, помимо ненадежности в вопросе спаривания, еще и не слишком хорошо спасает от паразитов: ведь мушки тоже спешат туда, где стрекочет потенциальная жертва.

Новое время — новые песни

Тогда эволюция «подсказала» сверчкам другой подход, в сущности абсолютно естественный. Напомню, что сверчки T. oceanicus издают сигналы в довольно широком диапазоне частот. Подобная вариабельность песни создает эволюционные предпосылки для разработки нового певческого репертуара, который будет, с одной стороны, привлекателен для самок, а с другой — скрыт от паразитических мух, чей слуховой аппарат заточен под материковых сверчков, стрекочущих в узком частотном диапазоне.

Постепенно на Гавайских островах стали распространяться сверчки-мутанты, чье брачное пение заметно отличается от типичного. Биологам удалось обнаружить сразу два новых и непохожих друг на друга «хита», которые они условно назвали мурлыканье (purring) и рокотание (rattling). Рокотание больше похоже на типичную песню T. oceanicus (один из амплитудных пиков этой песни приходится на частоту 6 кГц), а вот в мурлыканье сигнал на «обычной» частоте 5 кГц почти отсутствует (рис. 3, B).

Конечно, не все самки по достоинству оценили самцов-авангардистов. Хотя такая песня привлекает их больше, чем молчание, доля самок, реагирующих на мурлыканье, все-таки невелика. К плюсам относится то, что и на радаре паразитоидов мурлыкающие и рокочущие самцы заметны плохо. Интересно, что, в отличие от типичного сверчкового стрекотания, новые напевы очень вариабельны, причем нет вариаций, которые бы особенно нравились большинству самок. Есть такие варианты, которые больше привлекают ту или иную самку, но ни один не дотягивает до по-настоящему модного шлягера. Эволюционные признаки этих песен настолько новы, что отбор (в виде капризничающих самок) еще не успел огранить и отполировать их. Впрочем, никто точно не знает, как много времени будет у сверчков для оттачивания репертуара, потому что, хотя новые признаки еще не успели как следует сформироваться, мушки O. ochracea уже вступили в гонку вооружений со своими хозяевами, разрабатывая контрадаптации, позволяющие отследить местоположение самцов, стрекочущих в нестандартной манере.

Как проверяют слух у мух?

Группа американских исследователей изучила, как мушки O. ochracea эволюционируют в ответ на появление новых сверчковых песен. Для этого ученые сравнили способность гавайских и материковых мушек воспринимать звуковые сигналы. Вначале проверили восприимчивость мушиных ушей на разных звуковых частотах, а затем исследовали непосредственно реакцию на сверчковое стрекотание. Для этого использовали как поведенческие тесты, так и прямое измерение нейронной активности мушек.

Авторы обсуждаемой статьи предполагали, что изменение спектра восприятия сигнала под действием отбора способно происходить несколькими способами (рис. 1, C). Во-первых, может понизиться порог восприятия звуковых сигналов в целом, то есть мушки могут научиться лучше слышать (или усиливать полученный анализатором сигнал) сразу на всех частотах. Такое, вероятно, было бы возможно, если бы в геноме мушек нашлась мутация, приведшая к усовершенствованию усилителей в ушах. Во-вторых, чуткость восприятия может увеличиться именно на частотах, особенно громко звучащих в новых песнях. Это было бы, на мой взгляд, наиболее убедительное свидетельство коэволюции O. ochracea и сверчков. Наконец, третья гипотеза подразумевает большее усиление чуткости на частотах, где восприимчивость мушек была изначально ниже, и меньшее там, где она была выше (выравнивание спектра восприимчивости/универсализация). Это предположение логично, поскольку на привычных частотах близкая к оптимальной восприимчивость уже могла быть достигнута под действием отбора, в то время как на частотах, где мушки слышат хуже, еще есть возможность для совершенствования.

Чтобы определить, звук какой высоты паразиты слышат лучше всего, использовали довольно жестокий подход. Мушек вводили в состояние оцепенения охлаждением, обрезали им лапки, а тельце фиксировали в специальном воске, плавящемся при низкой температуре. После этого у O. ochracea удаляли часть хитинового покрова на спинке, кишечник и летательные мышцы, превращая мушку в подобие «кровавого орла». Затем к шейным нейронам мушки, отвечающим за восприятие звука, присоединяли вольфрамовый электрод, с помощью которого определяли, в ответ на какие звуковые частоты и при какой громкости в нейронах O. ochracea возникает сигнал, поступающий в мозг.

Чтобы оценить поведенческую реакцию мушек из гавайской и флоридской популяций на различные стимулы, использовали тест с «беговой дорожкой». Роль беговой дорожки в такой экспериментальной системе выполнял шарик для пинг-понга, который поддерживался в подвешенном состоянии направленным снизу потоком воздуха. Мушка (на этот раз живая и здоровая), прикрепленная к специальному «поводку», может спокойно разгуливать по поверхности шарика, вращая его в различных направлениях. Если она идет влево, то шарик вращается вправо и т. п. Для оценки вращения шарика использовали световой сенсор от обычной компьютерной мыши, а специальная программа, получавшая данные с этого сенсора, определяла, в каком направлении двигалась мушка (и двигалась ли) при проигрывании тех или иных песен. В тестах использовали как записи песен живых сверчков, так и стрекотание, синтезированное на компьютере. Видео похожего теста, проведенного на муравьях, можно найти, пройдя по ссылке. Подробно устройство описано здесь.

Мушки наносят ответный удар

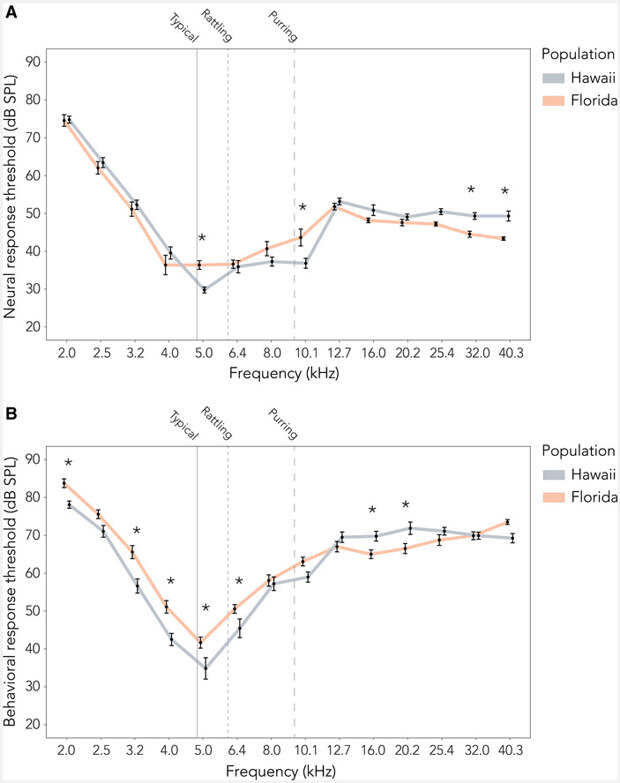

И исследование нейронной активности, и поведенческие тесты показали, что популяции гавайских (вселенцы) и материковых O. ochracea отличаются по своей способности воспринимать звуки (рис. 4, А). Проверка нейронной активности не выявила различий между популяциями в общем уровне восприятия звукового сигнала, (то есть слуховая чувствительность не отличалась), однако форма аудиограмм у разных популяций была различной.

Гавайские мушки лучше воспринимали звук на частотах, наиболее характерных для типичной песни и «мурлыканья». На самой громкой частоте «рокотания» различий в чувствительности между популяциями паразитов не было, однако хочу напомнить, что «рокочущая» песня сверчков довольно громкая и на классической, обычной для типичной сверчковой песни частоте 5 кГц. Поэтому способность гавайских мушек лучше слышать эту частоту тоже может считаться адаптацией к изменившемуся репертуару хозяина. Любопытно, что материковые сверчки лучше воспринимали ультразвуковые частоты. Авторы обсуждаемой работы предположили, что это связано с избеганием хищников — летучих мышей, радар которых работает в ультразвуковом диапазоне. Во Флориде такие хищники есть, а на Гавайях — нет. Поэтому, как предполагают авторы, гавайские мушки имели возможность пожертвовать ненужной в новых условиях защитной адаптацией, чтобы приобрести охотничьи сверхспособности. Se non è vero, è ben trovato!

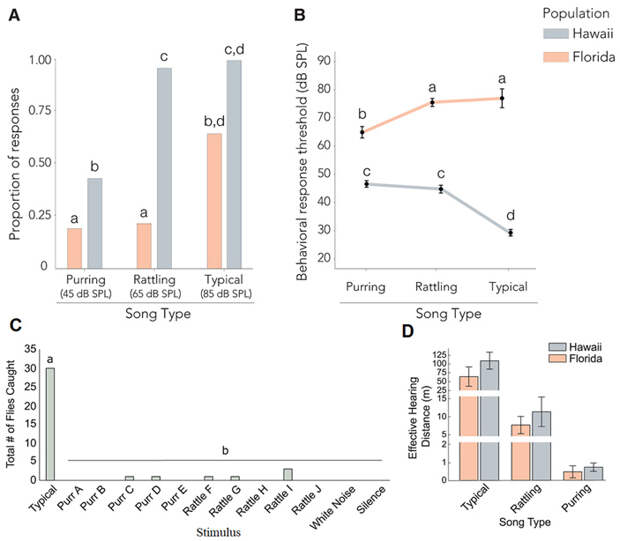

Поведенческие аудиограммы отличались не по форме, а по общему уровню чувствительности мушек из разных популяций (рис. 4, B). В целом гавайские мушки распознавали более слабые звуковые стимулы, хотя, опять же, на самых высоких частотах линии аудиограмм перекрещивались: материковые O. ochracea лучше слышали в ультразвуковом диапазоне. При этом на большинстве сверчковых частот гавайские паразиты были чувствительнее. Неудивительно поэтому, что и на настоящее (а не сгенерированное на компьютере) стрекотание T. oceanicus мушки-вселенцы реагировали лучше (типичная песня вообще привлекала их в 100% случаев), чем материковые, а их порог звукового восприятия каждой из песен был ниже (рис. 5). Это хороший аргумент в пользу того, что отбор успел поработать над популяцией гавайских мух, сделав их более приспособленными к местным условиям.

При этом было бы преувеличением сказать, что ответные адаптации мушек позволяют с большим успехом отслеживать потенциальных хозяев. Полевые эксперименты с динамиками, проигрывающими различное стрекотание сверчков, показали, что большинство гавайских мушек O. ochracea все равно предпочитает классику, а авангардные напевы привлекли лишь небольшое число (под)слушателей. Математическое моделирование, основанное на аудиограммах, полученных в ходе обсуждаемого исследования, показало, что расстояние, с которого паразиты могут услышать сверчков, различается для разных типов песен чуть ли не на порядки. Если типичную песню мушки должны различать с расстояния в сотню метров, то «рокотание» — лишь с десятка, а «мурлыканье» — вообще с дистанции менее метра. Тем не менее даже небольшая контрадаптация к изменению репертуара сверчков лучше, чем ничего, а у эволюции еще будет время, чтобы «научить» O. ochracea встречать своих потенциальных жертв во всеоружии.

Исследование, о котором я рассказал, как раз и является примером того, что иногда работа Слепого Часовщика — естественного отбора — становится заметной даже за короткий, сопоставимый с человеческой жизнью период времени. Исследователям нужно только аккуратно перехватить свидетельствующие об этом сигналы.

Источник: Aaron W. Wikle, E. Dale Broder, James H. Gallagher, Jimena Dominguez, Mikayla Carlson, Quang Vu, Robin M. Tinghitella, Norman Lee. Neural and behavioral evolution in an eavesdropper with a rapidly evolving host // Current Biology. 2025. DOI: 10.1016/j.cub.2025.01.019.

Михаил Гопко

Свежие комментарии