Одной из самых обсуждаемых тем современной биологии является значение кислорода для появления и эволюции многоклеточных животных. Мнения не сходятся даже по поводу Кембрийского взрыва — времени, когда появились представители предковых групп практически всех современных типов. Данные элементного анализа кембрийских отложений свидетельствуют, что уровень содержания растворенного кислорода был очень неустойчив и, вероятно, колебания этого уровня сильно влияли на темпы видообразования животных и на их разнообразие. Однако только нижнекембрийские отложения Сибирской платформы пригодны для того, чтобы получить и всевозможные геохимические данные, и достаточно подробную палеонтологическую летопись, включая время массового появления и распространения первых животных с биоминеральным скелетом, в интервале около 527–519 млн лет назад. Оказалось, что эти события начались еще в условиях крайне низкого насыщения морских вод кислородом (дизоксия). Вероятно, первые животные, даже относительно подвижные (скажем, предки моллюсков), не отличались высокими темпами потребления кислорода. Впрочем, все это были очень мелкие (в пределах 3 см, а в основном — и того мельче) организмы. Лишь эпизоды повышения уровня кислорода позволяли животным становиться особенно разнообразными, организовываться в сложные сообщества, и именно тогда появлялись относительно крупные и активные хищники (такие, как трилобиты).

Есть такое понятие «общепринятое мнение». Так принято выражаться даже в научных статьях, если у автора нет данных, подтверждающих его высказывания, либо он просто не удосужился эти данные проверить. Так вот, общепринятым мнением является появление на Земле свободного кислорода около 2,7–2,3 млрд лет назад (что подтверждается) и его прогрессивный рост по мере приближения к фанерозойскому эону, когда атмосфера насытилась кислородом до современного уровня, который за исключением редких катаклизмов уже не менялся (см. рис. 2 в новости «Великое кислородное событие» на рубеже архея и протерозоя не было ни великим, ни событием, «Элементы», 02.03.2014). Так обычно думали, основываясь на присутствии остатков сложных организмов в протерозойских и даже архейских породах, которые, однако, не подтвердились. Да, окаменелости одноклеточных и многоклеточных эукариот (по большей части в виде углеродных пленок) встречаются — и иногда довольно сложные — по крайней мере с середины протерозойской эонотемы. Но это все же — не животные. Прибегая к «услугам» эдиакарских гигантов, например, дикинсонии, имевшей сложную форму и дораставшей до метровой длины, вычисляли, что эдиакарская атмосфера содержала не менее 2% кислорода (B. Runnegar, 1982. Oxygen requirements, biology and phylogenetic significance of the late Precambrian worm Dickinsonia, and the evolution of the burrowing habit). На самом деле, чем и как дышала дикинсония, неизвестно до сих пор...

Что касается второй половины приведенного выше тезиса — о поступательном росте уровня кислорода, — то его стали осмысленно проверять лишь в последний десяток лет. Первый вывод, который сделали геохимики, изучившие изотопную подпись углерода и серы, заключался в том, что после резкого скачка этого уровня на рубеже архейского и протерозойского эонов (как раз те самые 2,7–2,3 млрд лет назад), этот показатель опять резко упал, и накопление свободного кислорода замедлилось вплоть до криогенового и эдиакарского периодов. Дело в том, что этот активный газ расходовался на окисление органического углерода, серы, а также железа и много чего еще (см. рис. 6 в новости «Великое кислородное событие» на рубеже архея и протерозоя не было ни великим, ни событием, «Элементы», 02.03.2014). Это отнюдь не принизило значимость «Великого кислородного события», после которого мир уже никогда не станет прежним, то есть сугубо микробным и анаэробным.

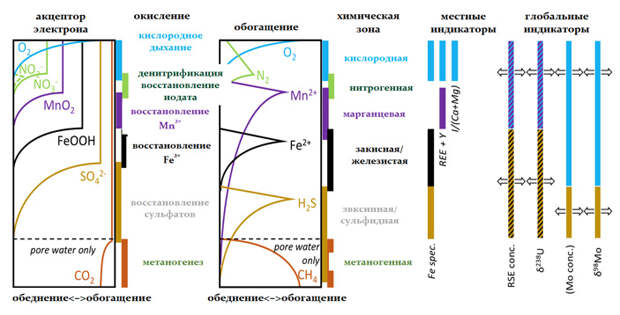

Затем, по мере того как геохимический и приборный арсенал становился все изощреннее, об относительном уровне кислорода стали судить по изотопной подписи урана (δ238U), хрома (δ53Cr), селена (δ82Se) и молибдена (δ98Mo), по соотношению ионов йода и кальция/магния в кристаллической решетке карбонатных минералов (I/Ca+Mg) и разных форм железа в аргиллитах и других тонкозернистых песчано-глинистых отложениях, по цериевым аномалиям и т. п. (R. Tostevin, B. Mills, 2020. Reconciling proxy records and models of Earth’s oxygenation during the Neoproterozoic and Palaeozoic). Эти методы позволяют реконструировать окислительно-восстановительную обстановку в конкретных бассейнах или в Мировом океане в целом, то есть, опять же, судить о колебаниях уровня свободного кислорода, исходя из современных значений этих показателей для разных обстановок (рис. 1).

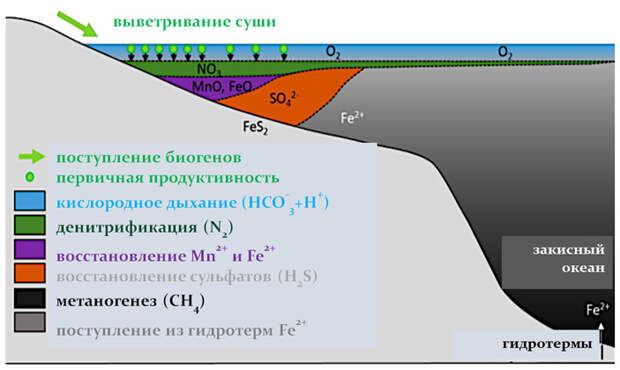

В итоге была разработана модель эдиакарского и, по сути, кембрийского океана, представлявшая собой достаточно сложную слоистую структуру, но преимущественно с бескислородными и малокислородными водами (рис. 2). Разные морские бассейны, конечно, могли отличаться преобладанием или отсутствием той или иной химической зоны, но глубокие слои, грозившие надвинуться на мелководный шельф, оставались бескислородными и безжизненными.

Некоторые изотопные подписи очень неплохо соотносились друг с другом. Например, изотопные подписи углерода и серы, запечатленные в карбонатных отложениях, и связанные дуг с другом через кислородный цикл. Поскольку при значительном повышении продуктивности фитопланктона биомасса забирает изрядную долю легкого изотопа углерода (12С), океан «обогащается» тяжелой разновидностью (13С), что фиксируется в осадочных карбонатах. Биомасса в конце концов становится мортмассой, за разложение которой берутся серные бактерии и, попутно восстанавливая сульфат до сульфида, точно так же сдвигают в более «весомую» сторону соотношение стабильных изотопов серы (δ34S). Когда же накопившееся органическое вещество начинает окисляться обе кривые сворачивают в противоположную сторону — к облегченным показателям. Этот сдвиг тоже фиксируется в тех же карбонатах, а обе изотопные подписи оставляют след, словно пара слаломистов, демонстрирующих синхронный спуск. Используя конкретные значения соотношения изотопов, можно вычислить объемы сульфата в кембрийском океане, концентрация которых напрямую зависит от концентрации растворенного кислорода, что и было сделано для мелководного моря Сибирской платформы. Получилось, что уровень кислорода не был постоянным и даже в «лучшие» времена заметно уступал нынешнему — примерно вчетверо (см. Определены условия, при которых «сдетонировал» кембрийский взрыв, «Элементы», 15.05.2019).

К этим же колебаниям была привязана и нижнекембрийская палеонтологическая летопись Сибирской платформы, тоже в значительной степени совпавшая с изотопными кривыми. Вроде бы, логично: чем больше накапливалось кислорода, тем разнообразнее становились животные с биоминеральным скелетом и крупнее (без кислорода не образуется коллагеновая основа скелета); также увеличивались размеры рифов и даже усложнялись сами рифовые сообщества, что тоже было исчислено (A. Zhuravlev et al., 2022. Increases in reef size, habitat and metacommunity complexity associated with Cambrian radiation oxygenation pulses).

Однако червяк сомнения продолжал расти и увеличиваться в размерах, как кембрийские животные при подъеме уровня кислорода. Ведь образцы для геохимических данных были собраны из конкретных разрезов (последовательности отложений), а подсчеты количества ископаемых остатков велись для всего весьма обширного раннекембрийского моря Сибирской платформы и количественные показатели в итоге несколько усреднялись. Получалось, что мухи — отдельно, котлеты — отдельно, а нужно было понять, как именно они взаимодействовали, и что вообще первично — муха или котлета? Вдруг на самом деле все происходило не в такой красивой последовательности и вообще не так?

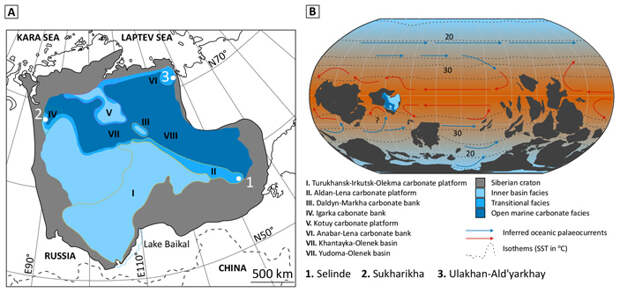

Новая статья, опубликованная в журнале Science Advances, объединила все крохи сибирских нижнекембрийских карбонатов, оставшиеся от предыдущих исследований (рис. 3). Материал для этой работы был собран одним из авторов — А. Кучинским из Шведского музея естественной истории — во время полевых работ на Сибирской платформе, когда он еще был сотрудником Геологического института РАН, а также В. Павловым из Института физики Земли РАН и А. Вальковым из Якутского института геологии СО РАН.

Сибирская платформа как объект изучения очень интересна тем, что эдикарско-кембрийские морские отложения здесь представлены преимущественно карбонатами (известняками и ранними доломитами), которые как губка впитывают всевозможные растворенные элементы и изотопы и удерживают их первичное соотношение, а также обеспечивают сохранность скелетов. Кроме того, Сибирь, как континент, располагалась в тропическом поясе, и ее обширное мелководное море стало сосредоточием почти половины скелетных видов, живших в первую половину раннекембрийской эпохи. Поэтому то, что можно понять в Сибири, можно понять только в Сибири и нигде больше.

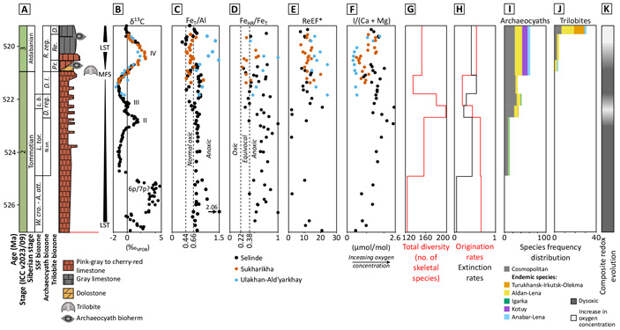

На сей раз удалось не только в деталях проследить изотопную подпись углерода, которая служит основой для детального сопоставления удаленных друг от друга разрезов, но из одних и тех же образцов (!) получить данные по соотношению разных форм железа и ионов йода и кальция/магния, а также по концентрации элементов, чувствительных к восстановительным обстановкам, и посчитать число видов скелетных животных (рис. 4).

Эти геохимические индикаторы важны, поскольку йод в форме йодата (IO3−) растворим только в водах, насыщенных кислородом, и лишь в этой форме улавливается карбонатами кальция/магния; при понижении содержания кислорода IO3−-ион восстанавливается (микробами или фотохимическим путем) до йодида (I−), который с карбонатами не взаимодействует. В свою очередь, высокоактивное железо (FeHR) включает этот элемент в пиритах, а также железо, активное на ранних стадиях диагенеза, то есть образующее окислы, карбонаты этого металла и магнетит. Эмпирически выявлено, что соотношение FeHR/FeТ > 0,38 соответствует бескислородным условиям, а FeHR/FeТ < 0,22 — кислородным; промежуточные значения истолковать трудно.

В итоге получилось далеко не то, что ожидалось: достаточно большое число скелетных животных (хиолитов, томмотиид, гельционеллид, в основном представлявших предковые или вымершие группы лофофорат и моллюсков, а также загадочные анабариты и морские стрелки в виде протоконодонтов) появлялось и существовало в весьма малокислородном морском бассейне. То, что море было именно малокислородным (дизоксическим), а не совсем аноксическим, подсказывают изменения в концентрации элементов, чувствительных к восстановительным обстановкам: присутствие урана и молибдена практически незаметно, а вот рений накапливался. Этот металл имеет более высокий, чем уран и молибден, восстановительный потенциал и начинает аккумулироваться на поверхности осадка лишь в присутствии кислорода. Вместе и рений, и йод в тех количествах, в которых они наличествуют, указывают на концентрацию кислорода в морской воде от 20 до 70 μМ. А этого, как показывают современные исследования по устойчивости морских животных к пониженному содержанию кислорода, вполне достаточно для выживания (E. Sperling et al., 2015. The ecological physiology of Earth’s second oxygen revolution).

Кроме того, большинство раннекембрийских скелетных животных, известных также как мелкораковинная фауна, были очень небольшими — в пределах 3 см длиной/высотой/диаметром: им, видимо, не требовалось слишком много живительного газа. Особенности захоронения — в основном это не сами раковины, а их внешние или внутренние слепки, сохранившиеся благодаря фосфатизации и глауконитизации, подсказывают, что именно ракушняки формировались в бескислородной обстановке и очень долго (тысячи лет). Сами же животные могли успеть надышаться на мелководье, пока во время штормов и волнений море насыщалось небольшим количеством кислорода. С наступлением очередной аноксической эпохи, которая не заставляла себя долго ждать из-за высокого положения верхней границы бескислородной зоны в кембрийском океане (см. рис. 2), жизнь практически угасала.

Лишь с приходом периодов долгожданной «кислородной свободы» — в середине томмотского и начале атдабанского веков гиперобызвествленные губки археоциаты начинали возводить рифы, а прочие животные «расплывались» по всему морю. Во время второго из этих периодов возникли и трилобиты — наиболее крупные и подвижные сибирские хищники с толстым скелетом.

Источник: Ruaridh D. Alexander, Andrey Yu. Zhuravlev, Fred T. Bowyer, Laetitia Pichevin, Simon W. Poulton, Artem Kouchinsky, Rachel Wood. Low oxygen but dynamic marine redox conditions permitted the Cambrian Radiation // Science Advances. 2025. DOI: 10.1126/sci.ads2846.

Андрей Журавлев

Свежие комментарии