Человеческий мозг восхищает своей способностью обрабатывать информацию, но даже он сталкивается с ограничениями. Попытка делать два дела одновременно – например, слушать подкаст и печатать сообщение – часто приводит к ошибкам или замедлению. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, раскрывает нейронные механизмы этого феномена. Ученые обнаружили, что ключевая «пробка» возникает в зонах мозга, ответственных за выбор действий, а не за восприятие или движения.

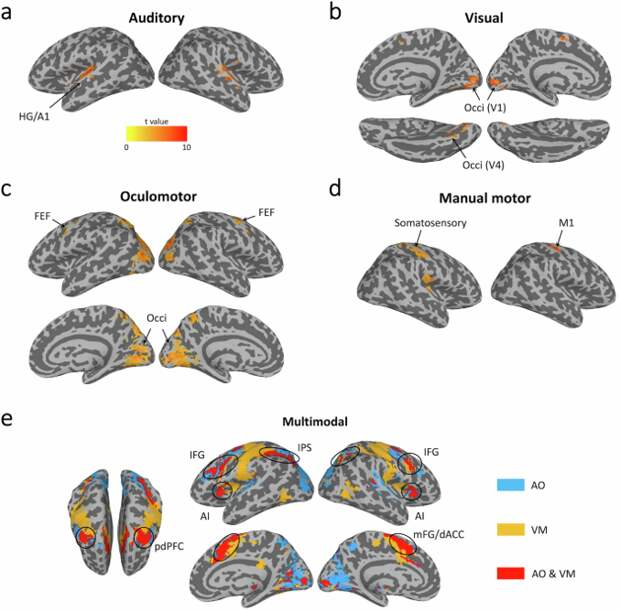

На изображении показаны разные области активации: аудиальные, визуальные, глазодвигательные и моторные при аудио-окуломоторных (AU) и визуально-мануальных (VM). Красные области – пересечения мозговой активности в задачах. Credit: Qiuhai Yue, Allen T. Newton & René Marois / Nature Communications 2025

Несмотря на свои возможности параллельной обработки информации наш мозг испытывает сложности, когда мы пытаемся делать несколько действий параллельно. Попробуйте одновременно читать книгу и решать уравнение — вероятно, ни один из этих процессов не приведет вас и к пониманию прочитанного, и к успешному ответу. Ученые десятилетиями ломали голову над этим парадоксом, пока команда из Университета Вандербильта не заглянула в «черный ящик» с помощью технологии, которая делает обычную функциональную МРТ похожей на диафильм из 80-х. Исследователи буквально сняли фильм о том, как нейрональная активность «выстраивается в очередь», и выяснили, где находится это «бутылочное горлышко».

Новое исследование с применением сверхбыстрой фМРТ на 7-тесловом сканере позволило визуализировать нейронные процессы, лежащие в основе ограничений многозадачности. Этот МР-томограф позволил делать снимки каждые 199 миллисекунд – в 10 раз быстрее стандартных аппаратов. В экспериментах приняли участие 26 добровольцев, выполнивших серию аудио-окуломоторных и визуально-мануальных задач. В ответ на звуки они двигали глазами в одну из 8 точек (аудио-окуломоторная задача), а в ответ на цвета нажимали 8 разных кнопок (визуально-мануальная задача). Когда задачи сталкивались в тесном временном окне (300 мс), мозг начинал «паниковать» — вторая реакция запаздывала на полсекунды. Такая характерная задержка реакции известна как психологический рефрактерный период (PRP).

Слуховая кора вела себя нормально: даже при наложении задач ее активность начиналась почти одновременно, лишь слегка запаздывая на 0.3 секунды, если звук следовал вторым. Зрительная кора из-за артефактов движений глаз в аудиозадаче активировалась сильнее и только вносила путаницу. А вот тем самым узким местом, как выяснилось, была лобно-теменная сеть множественного спроса (MD-сеть) — эта «командная панель» мозга, обычно отвечающая за сложные вычисления. Здесь активность второй задачи при коротких интервалах запаздывала на целых 697 мс. Индивидуальные задержки в этой зоне напрямую коррелировали с поведенческими ошибками — чем дольше MD-сеть тормозила, тем сильнее человек путал кнопки.

Моторная кора, вопреки ожиданиям, проявила признаки вовлеченности не только в исполнение – оказалось, что области, которые считались простыми «исполнителями», на самом деле участвуют в выборе ответа. Когда участники медленнее реагировали, пик активности в M1 (первичной моторной коре) сдвигался синхронно с MD-сетью — будто палец сам решал, куда нажимать. Granger-анализ показал, что информация течет строго по цепочке: слуховая кора → MD-сеть → моторные зоны, без обратных петель. Это как если бы мозг был конвейером, где каждый участок ждет своей очереди.

Почему же получился такой, как может показаться, неэффективный механизм? Авторы предполагают, что MD-сеть — это когнитивный «швейцарский нож». Ее универсальность (она активируется при любых сложных задачах) требует централизованного контроля — иначе разные процессы начнут перезаписывать друг друга. А моторная кора не просто «нажимает кнопки», но и помогает выбирать между альтернативами — возможно, поэтому даже абстрактные задачи вроде счета в уме сталкиваются с теми же задержками.

Интересно, что природа этого «бутылочного горлышка» не стратегическая — мозг не может его обойти даже за деньги (в эксперименте участникам платили за скорость). Это похоже на фундаментальное ограничение. Возможно, так наш мозг защищается от информационных перегрузок, жертвуя скоростью ради точности.

Что это значит для нас? Во-первых, объясняет, почему водители могут пропускать пешеходов, разговаривая по телефону — их MD-сеть просто не успевает переключиться. Во-вторых, открывает пути для терапии: при синдроме двигательного возбуждения и гиперактивности (СДВГ) или реабилитации при инсультах можно тренировать именно эти сети. В-третьих, подсказывает дизайнерам интерфейсов — если две кнопки требуют участия MD-сети, их нельзя размещать близко во времени. В будущем это может помочь в разработке таких интерфейсов, которые адаптируются к «загруженности» мозга, или тренингов для улучшения многозадачности.

Теперь ученые мечтают об фМРТ с разрешением 100 мс, что позволит увидеть, как воплощаются другие высшие функции — от принятия решений до речи. Возможно, такое позволит сделать разработанный недавно 11,7-тесловый томограф. Пока же ясно, что мозг — не многозадачный суперкомпьютер, а скорее сценарист, который создает иллюзию параллельности, быстро переключая кадры. Может быть, опыт позволяет частично обходить «очередь», но не так гибко, как кажется. В следующий раз, пытаясь делать два дела сразу, помните — ваш мозг уже выстроил их в линию.

Текст: Анна Хоружая

Ultrafast fMRI reveals serial queuing of information processing during multitasking in the human brain by Qiuhai Yue, Allen T. Newton & René Marois in Nature Communications. Published March 2025 https://doi.org/10.1038/s41467-025-58228-0

Свежие комментарии