Расширенный фенотип охватывает все проявления действия генов данной особи, включая влияние на поведение других организмов. Одним из ярких примеров такого влияния является способность паразитов манипулировать поведением своих хозяев. Недавняя статья раскрывает молекулярный механизм, с помощью которого гриб Cordyceps militaris стимулирует переедание у зараженных гусениц. Гриб снижает уровень сахаров в гемолимфе насекомого, имитируя голод и активируя экспрессию пептида HemaP, регулирующего пищевое поведение. Ключевым звеном в этом каскаде оказывается грибковая трегалаза, по всей видимости заимствованная у насекомых в ходе горизонтального переноса генов.

Понятие расширенного фенотипа, предложенное Ричардом Докинзом, предполагает, что действие генов может распространяться за пределы тела их носителя — вплоть до изменения поведения или физиологии других организмов. В расширенном понимании фенотипом следует считать все, на что гены оказывают функциональное влияние: не только форму крыльев или окраску глаз, но и, например, ловчую сеть, сплетенную пауком, или поведение другого организма, если оно было модифицировано в интересах носителя генов.

Одним из наиболее ярких примеров такого феномена являются поведенческие манипуляции паразитов своими хозяевами (см. Как паразиты превращают своих хозяев в зомби, «Элементы», 04.03.2013). В этих случаях гены паразита формируют адаптивный фенотип не у самого паразита, а у зараженного им организма. Подобное поведение, как правило, способствует распространению паразита или повышает его репродуктивный успех.

Хрестоматийные примеры включают так называемые «зомби-грибы» рода Ophiocordyceps, превращающие муравьев в живых марионеток, которые взбираются на растения и погибают в позе, оптимальной для распространения спор (см. картинку дня Муравей-зомби). Гриб Entomophaga grylli вызывает «болезнь вершины» у саранчи: незадолго до смерти насекомое поднимается на возвышенность, обеспечивая максимальный радиус распространения спор.

Схожие эффекты наблюдаются при заражении гусениц вирусами ядерного полиэдроза, когда измененное поведение способствует заражению новых хозяев (Расширенный фенотип объяснен на генетическом уровне, «Элементы, 13.09.2011). Еще больше подобных примеров можно найти в статье Как паразиты манипулируют своими хозяевами.Несмотря на обилие описанных поведенческих феноменов, конкретные гены паразитов, ответственные за подобные эффекты, известны лишь в отдельных случаях. Новая статья в журнале Current Biology посвящена механизму, с помощью которого паразитический гриб Cordyceps militaris добивается того, чтобы зараженная им гусеница... ела как не в себя.

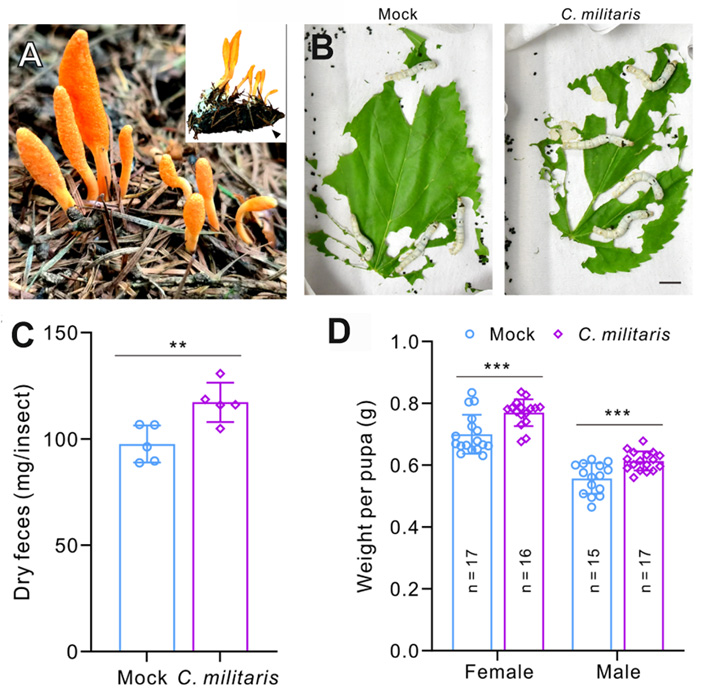

Cordyceps militaris — это вид гриба, который паразитирует на насекомых, особенно на личинках бабочек и мотыльков (рис. 1, 2). В традиционной китайской медицине он используется для повышения жизненной энергии и восстановления после физических нагрузок. Для гусеницы же он является медленным убийцей: он позволяет ей спокойно дорасти до стадии куколки, а затем использует ее как питательную базу для роста своих плодовых тел. Чтобы обеспечить себе максимально плодородную «грядку», гриб провоцирует свою жертву на переедание. Это поведение удивительно контрастирует с тем, что мы видим при других инфекциях: животные обычно теряют аппетит, становятся вялыми и теряют вес. Здесь все наоборот — гриб будто бы откармливает своего хозяина (вернее, стимулирует его к обжорству), чтобы использовать его позже.

В лабораторных условиях исследователи имитировали естественное заражение, вводя споры гриба в личинок тутового шелкопряда (Bombyx mori). Насекомым из контрольной группы вводили только буфер. После обработки личинкам позволяли свободно, без ограничений, питаться листьями шелковицы. Уже через сутки после заражения гусеницы начинали есть значительно больше (рис. 2, B), что фиксировалось по увеличенной массе экскрементов (это надежный показатель объема съеденной пищи) и приросту массы тела (рис. 2, С, D). В итоге куколки зараженных гусениц были в среднем почти на 10% тяжелее, чем у контрольной группы.

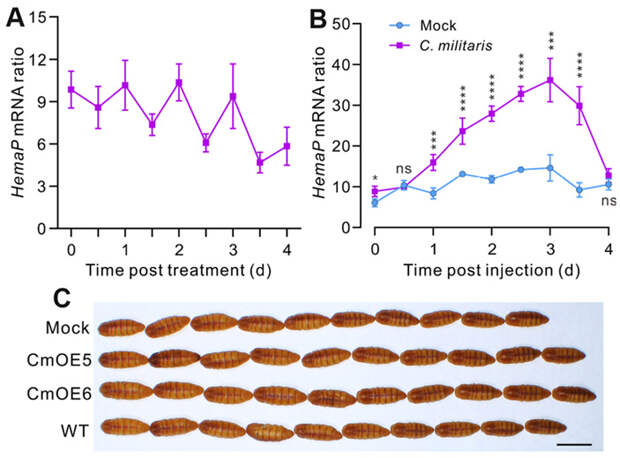

Далее авторы стремились определить факторы, вызывающие повышение аппетита шелкопряда после заражения грибом. Известно, что пищевое поведение насекомых регулируется нейропептидами, выполняющими роль сигналов голода и насыщения. У плодовой мушки, например, такими сигналами служат дросульфакинины. У шелкопряда есть свой ключевой игрок — пептид HemaP, который демонстрирует колебания уровня экспрессии, тесно связанные с фуражировочной и пищевой активностью личинок (рис. 3).

После заражения C. militaris или его родственником Beauveria bassiana уровень HemaP в организме гусениц устойчиво повышался (рис. 3, B). Чтобы проверить, действительно ли HemaP — главный стимулятор аппетита, ученые пошли дальше: они встроили этот ген в грибы, заставив их вырабатывать пептид в избытке. Гусеницы, зараженные такими модифицированными штаммами C. militaris, ели еще активнее и набирали больше массы. Их куколки стали длиннее — более чем на 18% у самок и на 16% у самцов (рис. 3, С) — по сравнению с контрольной группой, причем без снижения способности к формированию коконов. Интересно, что у гусениц, зараженных такими сверхэкспрессирующими HemaP штаммами, увеличивалась не только масса, но и выживаемость. По-видимому, избыточное питание давало организму больше ресурсов на активацию иммунной защиты.

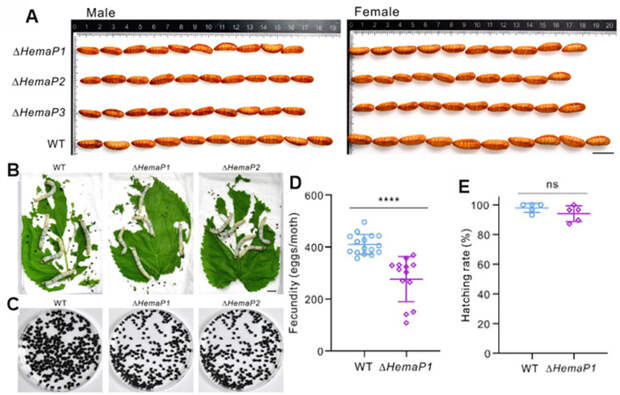

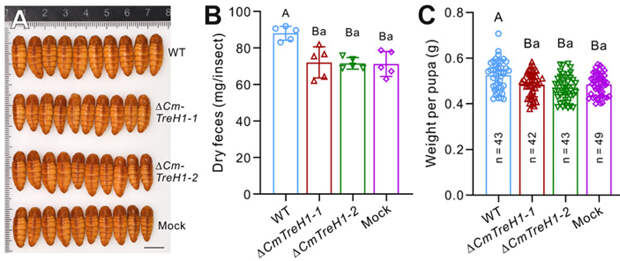

Чтобы выяснить, насколько важен пептид HemaP для пищевого поведения шелкопряда, ученые решили пойти на радикальный шаг: они удалили этот ген у гусениц с помощью технологии CRISPR-Cas9 (см. картинку дня CRISPR/Cas-системы). У мутантов с выключенным HemaP куколки были короче и легче по сравнению с насекомыми дикого типа (рис. 4) — даже несмотря на неограниченный доступ к пище. Такие гусеницы потребляли меньше листьев шелковицы и выделяли меньше экскрементов. Самки-мутанты, к тому же, откладывали меньше яиц, хотя процент вылупившихся личинок был таким же, как у обычных гусениц.

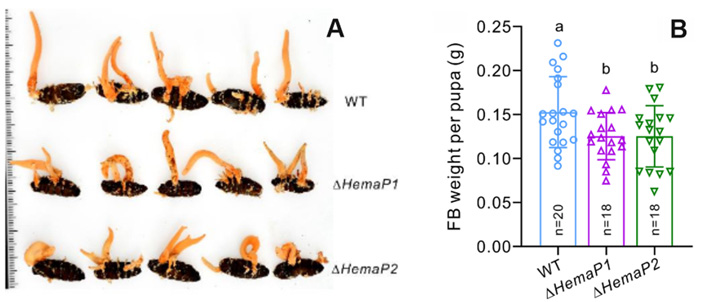

Эти результаты подтверждают, что HemaP играет важную роль в регуляции пищевого поведения и роста у шелкопряда. Естественно, что это сказывается на самом грибе. Когда куколок дикого типа и мутантов заразили высокими дозами спор Cordyceps militaris и поместили во влажную среду на 42 дня, у куколок без HemaP плодовых тел формировалось значительно меньше (рис. 5). Это еще раз подтверждает, что такой «откорм» гусеницы явно выгоден грибу: из более крупных, жирных куколок вырастают мощные плодовые тела, содержащие больше спор.

Любопытно, что сами мутанты по HemaP, несмотря на худобу и плохой аппетит, переживали грибковую инфекцию лучше, чем обычные насекомые. Это кажется странным, но у авторов есть объяснение: возможно, организм мутантов находится в физиологическом состоянии, напоминающем калорийное ограничение, которое у многих животных связано с продлением жизни и улучшением иммунной защиты (см. «Недокормленные» приматы: путём дрожжей и мышей?). Эту идею подтверждает и то, что у мутантных гусениц была значительно выше экспрессия противогрибкового пептида CecA. Плюс к тому, у этих гусениц был понижен уровень сахаров (в первую очередь трегалозы), что могло ограничить гриб в питательных ресурсах и замедлить его рост внутри тела хозяина.

Следующим логичным шагом для авторов стало выяснение, что именно запускает экспрессию HemaP. Пищевое поведение животных тесно связано с уровнем сахаров в крови. Если запасы глюкозы падают, организм начинает расщеплять трегалозу — основной сахар гемолимфы насекомых — при помощи фермента трегалазы. В результате выделяются две молекулы глюкозы — быстрая «подпитка» для клеток. Анализ показал, что при голодании у шелкопряда уровень как глюкозы, так и трегалозы в крови резко падает уже в течение первых 12 часов, а взамен резко повышается экспрессия HemaP — вероятно, как сигнал организму: «Пора искать еду!».

Интересно, что грибковая инфекция имитирует это состояние голода: уже через сутки после заражения C. militaris или B. bassiana уровень трегалозы в гемолимфе гусениц заметно падал. Это, по сути, обман: гусеница не голодает, но ее тело думает, что голодает, и запускает сигналы на усиленное питание — в частности, активирует HemaP.

Авторы пошли еще дальше и задались вопросом, почему падает уровень трегалозы: какие именно трегалазы ответственны за снижение уровня сахаров в гемолимфе зараженных гусениц — собственные ферменты насекомого или же грибковые? Чтобы ответить на этот вопрос, авторы обратились к сравнительным и филогенетическим данным.

У шелкопряда работают две трегалазы: BmTreH1 и BmTreH2. У патогенных грибов тоже есть свои трегалазы — они бывают кислотными и нейтральными, и без них гриб просто не может заражать насекомых. Но у энтомопатогенных грибов Cordyceps militaris и Beauveria bassiana обнаружено по три гена трегалазы. Когда ученые построили филогенетическое дерево, оказалось, что одна из этих грибковых трегалаз кластеризуется вместе с трегалазами насекомых — и отделилась от других грибковых ферментов довольно давно. Это дало повод заподозрить горизонтальный перенос гена — то есть гриб мог позаимствовать нужный ген у своего хозяина в ходе эволюции.

Чтобы проверить это предположение, авторы рассчитали индекс адаптации кодонов, который помогает понять, насколько «родной» этот ген для организма. Оказалось, что «насекомоподобные» грибковые трегалазы больше напоминают гены Drosophila и Bombyx, чем гены дрожжей. Это косвенно подтверждает идею о горизонтальном переносе.

Чтобы окончательно подтвердить, что именно «насекомоподобный» ген трегалазы отвечает за усиление аппетита у зараженных гусениц, исследователи удалили этот ген у грибов Cordyceps militaris и Beauveria bassiana. На богатой питательной среде такие мутантные штаммы не отличались от диких — росли нормально и не демонстрировали видимых нарушений. Но стоило оставить трегалозу в качестве единственного источника сахара, как грибы резко сдали позиции: и рост, и споруляция оказались сильно нарушены. Это подтверждает, что соответствующие ферменты действительно необходимы для расщепления трегалозы.

Когда гусениц шелкопряда заражали мутантами без «насекомоподобного» гена трегалазы, у них было снижено потребление пищи (по массе съеденных листьев и количеству экскрементов), а масса куколок — особенно у самок — оказалась существенно ниже (рис. 6). При этом куколки, зараженные грибами-мутантами, не отличались от контрольной группы, которой вообще не вводили гриб. Все это говорит о том, что без этого гена гриб теряет способность влиять на поведение насекомого.

Таким образом, трегалаза CmTreH1 у Cordyceps militaris — это ключевой инструмент, с помощью которого гриб манипулирует метаболизмом и пищевым поведением своего хозяина, создавая для себя идеальные условия: жирную, питательную куколку, на которой удобно сформировать плодовое тело и выпустить споры. Что особенно интригует — этот ген, вероятно, не был изначально грибковым. Все указывает на то, что он был приобретен у насекомых в процессе эволюции — через горизонтальный перенос генов. Другими словами, гриб научился воровать молекулярные инструменты у своих жертв и использовать их против них же.

И это не единственный пример такой стратегии. Вирусы ядерного полиэдроза (NPV), заражающие гусениц, тоже вооружены «чужими» генами: один из них блокирует гормон линьки, другой усиливает двигательную активность — все ради того, чтобы заразить больше хозяев. Есть данные, что похожие «ворованные» гены помогают нематоморфам вызывать самоубийственное поведение у богомолов, а паразиту Toxoplasma gondii — влиять на поведение грызунов через дофаминовую систему мозга.

Объединяющим мотивом этих примеров служит молекулярная мимикрия: паразиты используют белки, похожие на белки хозяев, чтобы незаметно внедриться в их биохимию и управлять ими изнутри. Именно это делает такие гены мощными инструментами в арсенале паразита, позволяя ему эффективно реализовывать свой расширенный фенотип.

Источник: Peiqing Zhao, Jianfeng Lin, Dehong Yang, Weihan Peng, Xuewen Wang, Yongping Huang, Chengshu Wang. Fungal pathogen promotes caterpillar feeding and weight gain using a host-like trehalase // Current Biology. 2025. DOI: 10.1016/j.cub.2025.06.002.

См. также:

1) Ухудшение зрения у зараженных трематодой рыб — паразитическая манипуляция или побочный эффект?, «Элементы», 01.09.2023.

2) Борис Борисов, Юрий Дьяков. Как паразиты манипулируют своими хозяевами.

3) Как паразиты превращают своих хозяев в зомби, «Элементы», 04.03.2013.

Елена Устинова

Свежие комментарии