Вчера сходил на замечательную выставку Дмитрия Жили́нского в галерее РОСИЗО. Полотна этого художника всегда меня привлекали узнаваемым декоративно-иконописным стилем с примесью сурового соцреализма. И ещё я подолгу разглядываю детально прописанные художником растения. На Жилинского сильно повлияли итальянское Кватроченто и Северное Возрождение, так что цветы присутствуют почти во всех его работах.

Вот о них я и расскажу:

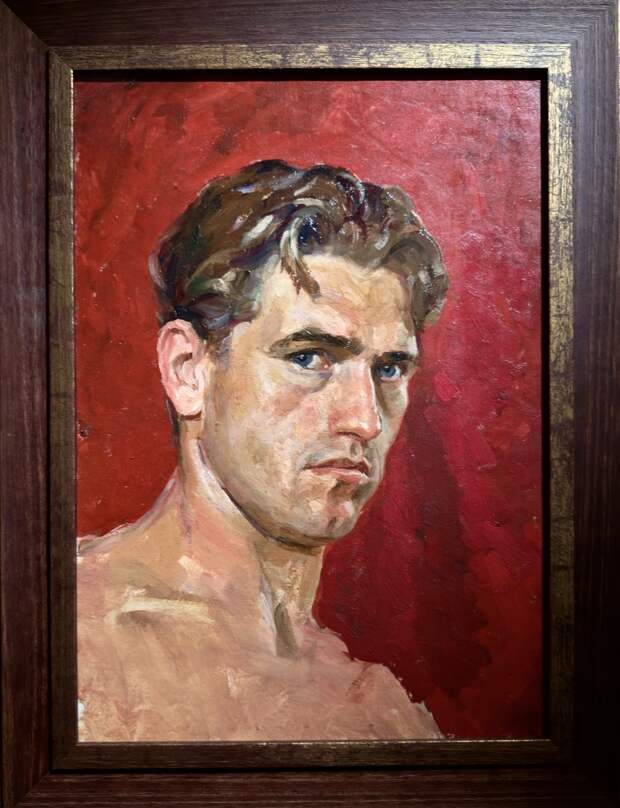

Жилинский Д. Д. Автопортрет. Студент. 1946.

Здесь художнику 19 лет. Нынче его сверстники выглядят менее зрело...

Знаменитая работа из Третьяковки «Семья Чернышёвых» (1970). ДСП, левкас, темпера. ГТГ.

В руках Антонины Александровны мелколепестник однолетний (Erigeron annuus) — североамериканский интродуцент, впервые отмеченный в Московском регионе в 1900 г., всё ещё редкий в 60-е, но вот в 70-х уже массово расплодившийся. Далее по часовой стрелке: доцветающий чертополох вдали, сухой побег лопуха, шиповник с пожелтевший листвой, соплодие конского щавеля (Rumex confertus), последние цветы бодяка полевого (Cirsium arvense), два кустика василька лугового (Centaurea jacea) внизу, и слева крупно изображён чертополох курчавый (Carduus crispus). Все растения в осеннем состоянии, что соотносится с возрастом главных героев картины. Кроме того, почти все они колючи и шипасты, что может указывать на тернистый жизненный путь, пройденный учителем художника и его супругой.

Под старой яблоней. 1969. ДСП, левкас, темпера. ГРМ.

Трогательная работа «Под старой яблоней» (1969) с согбенной, но не сломленной матерью художника, пережившей расстрел отца при раскулачивании, расстрел репрессированного в 1937 году сына и гибель на фронте внука — брата художника (отец и брат изображены на раме), тут же её внуки — дети художника. Помимо узнаваемой яблони — древа жизни в раю, упомянутого в Ветхом Завете наряду с губительным древом познания добра и зла — изображены обвивающая опору ипомея пурпурная (Ipomoea purpurea), которая, как и все вьюнки, в живописи традиционно символизирует стойкость духа, и в центре — цикорий обыкновенный (Cichorium intybus) с цветками цвета лаванды.

Альтист. 1972. Дерево, темпера. ГТГ.

Изображены двоюродный брат художника Юрий Кологреев и дочь Ольга. В стакане на столе букетик весенней мать-и-мачехи (Tussilago farfara), а на подоконнике в горшке — популярный до недавнего времени молочай Миля (Euphorbia milii). Парящий бумажный ангел — фирменный элемент (как нынче говорят, «фишка») Жилинского, используемый во многих его работах.

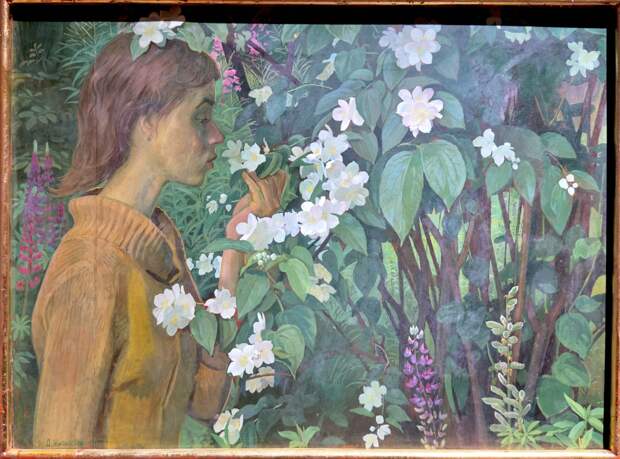

Жасмин (Портрет Ольги Жилинской). 1978. Оргалит, яичная темпера. Музей «Новый Иерусалим».

Часто этот популярный в городском озеленении кустарник ошибочно называют жасмином, хотя чубушник тонколистный (Philadelphus tenuifolius) ему вовсе не родня. Чубушник — из семейства гортензиевых. Также изображены розовый кипрей узколистый = иван-чай (Epilobium angustifolium) на заднем плане и на переднем плане — соплодие и пурпурные соцветия люпина многолистного (Lupinus polyphyllus), который был занесён из Северной Америки в советские времена, когда этим растением засевали поля на прикорм скоту.

Молодая семья. 1980. ДСП, темпера. ГТГ.

Изображены сын художника с беременной супругой (перекличка с «Портретом четы Арнольфини» Яна ван Эйка); в вазе тигровые лилии с ирисами.

Букет с испанским блюдом. 1990. Оргалит, темпера. Собрание семьи художника.

В сахарнице стоят обычные луговые цветы Подмосковья: морковь дикая (Daucus carota) с белыми зонтиками соцветий (это из неё за 4000 лет получилась наша морковка), лиловый татарник колючий (Onopordum acanthium), овёс посевной (Avena sativa), мордовник шароголовый (Echinops sphaerocephalus) или близкий вид с сиреневыми шарами соцветий и цветки мальвы = просвирника лесного (Malva sylvestris) внизу. Бабочка — птицекрылка Магеллана (Troides magellanus) с Филиппин.

Натюрморт с тибетской скульптурой. 1991. Оргалит, темпера. Собрание семьи художника.

В вазе вместе с ветвями шиповника стоят сухоцветы ворсянки суконной (Dipsacus fullonum) — средиземноморского растения. Бабочка — та же засушенная птицекрылка.

Вечерняя сказка. 2004. Оргалит, темпера. Собрание семьи художника.

Позади второй супруги художника, Венеры Николаевны (здесь ей 43 года, а художнику тогда было 77 лет), и сына Коли изображены драцена= сансевиерия трёхполосая (в народе — щучий хвост) и фикус каучуконосный (Ficus elastica), популярные в домах наших бабушек, да и по сей день тоже не редкость.

Один из натюрмортов к страшному триптиху «1937 год» (1987) со сценой ареста отца. ГТГ.

В букете два розовых кипрея узколистых = иван-чая (Epilobium angustifolium), сиреневый борец = аконит, алая смолёвка халцедоновая (Silene chalcedonica), жёлтый вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris) и оранжевый лилейник = красоднев буро-жёлтый (Hemerocallis fulva).

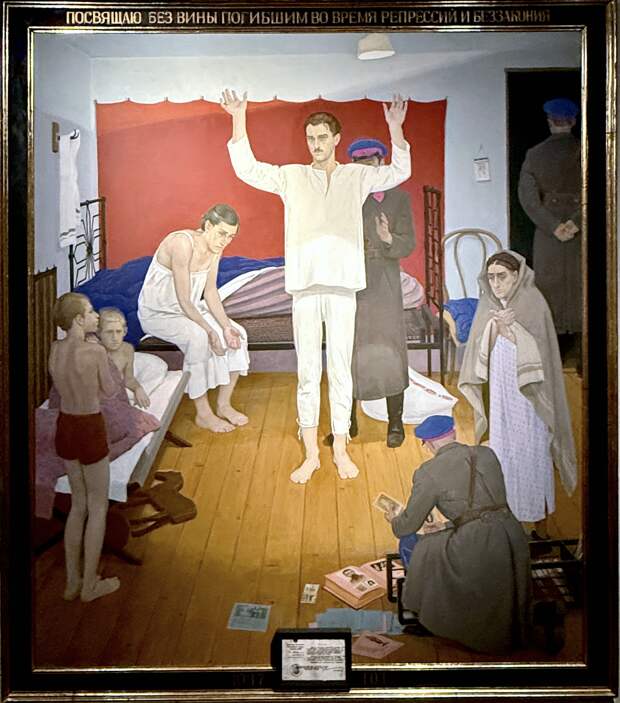

1937 год. Центральная часть триптиха. 1987. ДСП, темпера. 200 × 173,5. ГТГ.

В авторскую раму внизу вмонтирована копия справки о посмертной реабилитации отца Жилинского, сверху надпись: «Посвящаю без вины погибшим в годы репрессий и беззакония».

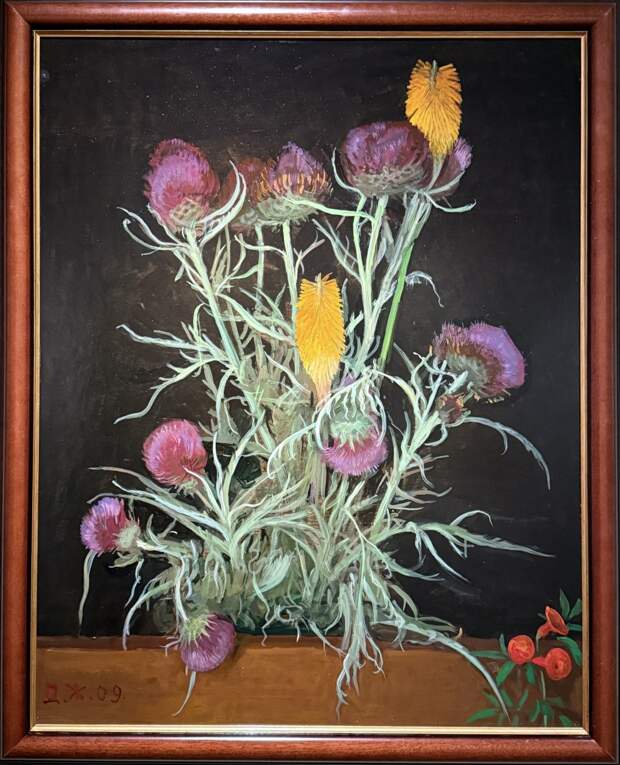

Артишоки. 2009. Оргалит, темпера. Частная коллекция, собрание семьи художника.

Вместе с розовыми цветами артишока изображены оранжевые соцветия южноафриканской книпхофии ягодной (Kniphofia uvaria), а в нижнем правом углу на манер голландских натюрмортов со стола свисает центральноамериканская ипомея квамоклит (Ipomoea quamoclit), явно нарисованная по памяти или с беглого наброска, а потому несколько стилизованная. С обоими экзотами художник, видимо, познакомился в ботсадах родного Крыма.

Это был ботанический экскурс (этой информации вы больше нигде не отыщете), а традиционные обзоры выставки можно почитать здесь и здесь. Очень рекомендую выбраться на эту выставку!

Свежие комментарии