Зевают многие животные — от рыб и амфибий до человека. Многим из нас знакомо трудно преодолимое желание зевнуть, если мы видим, что кто-то другой зевнул. Это — так называемое заразительное зевание; до недавних пор оно было известно только у немногих приматов, собак, львов и попугаев. Зачем вообще нужно зевать — вопрос дискуссионный. Предполагалось, что у низших животных зевание выполняет ряд физиологических функций (терморегуляция, вентиляция мозга и физическая активация), тогда как у животных с развитым мозгом и более развитой социализацией оно способствует внутригрупповой коммуникации. Два новых исследования вносят диссонанс в эти представления. В первом показано, что шимпанзе подхватывают зевание человекоподобного робота. Это свидетельствует о простой моторной реакции, лежащей в основе зевания у высших животных при вторичности социального контекста. Во втором исследовании доказано, что и у рыб — животных с примитивным мозгом и упрощенной коммуникацией — есть заразительное зевание. И то, и другое указывает на эволюционную древность заразительного зевания и на древность и, возможно, единообразие функций, которое оно выполняло и выполняет у разных животных.

Команда зоологов из университетов Лондона и Жироны опубликовала результаты интересных исследований по поведению шимпанзе. Ученые исследовали синдром подхватывания зевоты («заразительной» зевоты) у этих приматов. Это очень любопытное явление, хорошо известное каждому: когда мы видим, что другой человек зевает, то и сами часто испытываем сильный позыв зевнуть.

Уже довольно давно известно, что зевота «заразна» и у других животных — некоторых приматов, собак, львов и попугаев (см. новость Зевота заразительна не только у людей, «Элементы», 21.11.2012 и картинку дня Зевающая гелада).Предполагается, что заразительная зевота так или иначе связана с эмпатией, имитацией и социальным обучением. Некоторые считают, что чем выше у человека эмпатия, тем больше он склонен к ответной зевоте (хотя имеющиеся сейчас данные равновероятно свидетельствуют и за, и против этой гипотезы). Но, так или иначе, ответная реакция на зевоту появляется не сразу после рождения, а лишь спустя определенное время: у человека она появляется у четырехлетних детей (хотя 6–7-месячные эмбрионы уже могут зевать в утробе), у шимпанзе — в пятилетнем возрасте, а у собак — в 7 месяцев. Это позволяет увязать заразительную зевоту с формированием в мозге неких когнитивных и социальных коммуникативных функций. В то же время есть предположение, что социальный контекст заразительной зевоты не обязателен даже для продвинутых социальных животных.

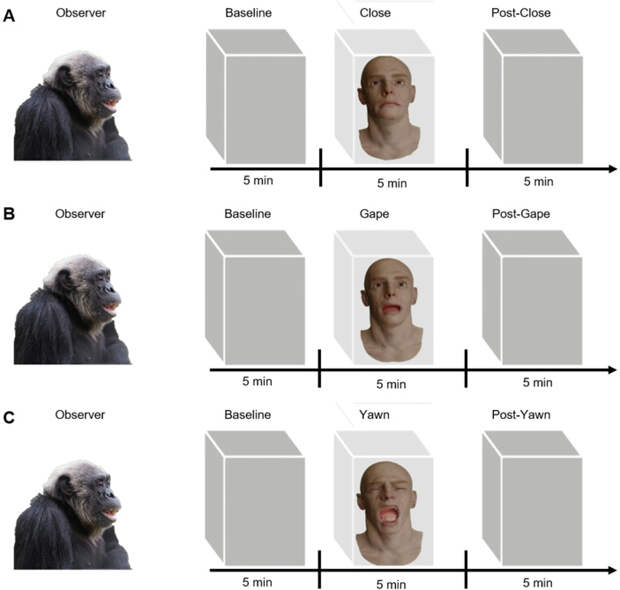

И вот зоологи решили проверить, будут ли шимпанзе отвечать на зевание, но не своего сородича или человека (а уже довольно давно известно, что они отвечают на зевок человека: M. Campbell, F. B. M. de Waal, 2014. Chimpanzees empathize with group mates and humans, but not with baboons or unfamiliar chimpanzees), а человекоподобного робота. Причем у робота не было тела — только голова, которая умела выполнять всего три действия: открывать рот, закрывать рот и зевать, прижмуривая глаза. Авторы посчитали, что если шимпанзе будут отвечать на зевание робота, то это будет свидетельствовать не в пользу социальной подоплеки заразного зевания, а если же они проигнорируют робота, то это будет плюсом в ее поддержку.

Робота поместили в вольер к шимпанзе и закрыли коробкой. С началом экспериментальной сессии коробку открывали и дистанционным образом в течение 5 минут заставляли андроида зевать, просто открывать рот или же ничего не делать. «Подопытными» были 14 взрослых шимпанзе — 10 самцов и 4 самки.

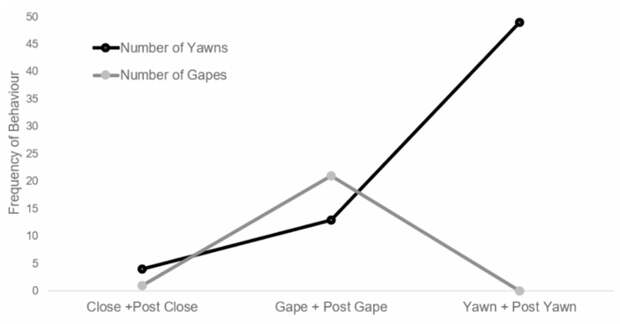

8 из 14 шимпанзе отвечали на стимул — зевали в ответ на зевок робота. Некоторые имитировали и открытие рта. Однако зевоту шимпанзе повторяли в 2,5 раза чаще, чем просто открытый рот. Статистически это различие оказалось достоверно надежным. Более того, зевающего робота шимпанзе рассматривали заметно дольше, чем просто открывающего рот и тем более неподвижного. Только пять зеваний было зарегистрировано без какого бы то ни было стимула, что говорит о редкости самопроизвольной зевоты у шимпанзе.

Вместе с ответным зеванием шимпанзе часто начинали укладываться на землю, как будто готовясь ко сну. Тем самым они выказывали свою солидарность с роботом и желание следовать его предполагаемому поведению. Это уже не просто зеркальная имитация, а понимание смысла этого сигнала — пора спать. Здесь стоит заметить, что у шимпанзе зевание ассоциировано не только с переходом к спокойному отдыху, но и с противоположными действиями, такими, как быстрые почесывания, общее увеличение двигательной активности (S. Vick, A. Paukner, 2010. Variation and context of yawns in captive chimpanzees (Pan troglodytes)). Но в данном случае документирован только переход к возможному отдыху.

Все это указывает на то, что заразительная зевота не требует ни налаженных социальных связей с объектом, ни одинаковой видовой принадлежности, ни даже принадлежности к живому миру. На основе полученных результатов авторы склоняются к гипотезе моторной реакции на зевание, когда важнее сам сигнал, а не индивидуальность подающего сигнал. Получается своего рода автоматическая реакция вне социальных связей. При этом авторы не исключают, что шимпанзе своими ответными действиями имели в виду налаживание социальных контактов с роботом. Они предполагают, что заразительная зевота могла быть частью до-лингвистической коммуникации и ее механизмы отчасти сохранились в виде заразительной зевоты.

Эта работа в некоторой степени перекликается с опубликованными ранее результатами по кросс-видовой заразительной зевоте у человека (A. Gallup, S. Wozny, 2022. Interspecific Contagious Yawning in Humans). Люди подхватывают зевоту, глядя на рыб, лягушек, ящериц, верблюдов, лисиц, собак, коала, горилл, гиббонов и других животных, в том числе и различных домашних питомцев. Причем даже от зевающих рыб они перенимают зевоту в два раза чаще, чем в контрольном эксперименте с обычными картинками соответствующих животных. В целом уровень кросс-видовой заразительности зевоты у людей не связан ни с филогенетическим родством, ни со знакомством с животным. Таким образом, должен существовать какой-то универсальный механизм заразительной зевоты, не связанный со спецификой того или иного вида.

С такого ракурса примечательна работа итальянских зоологов из университета Пизы, опубликованная недавно в журнале Communications Biology. Итальянцы изучали зевоту у рыб. Трудность состояла в том, что комплекс движений, связанных с зеванием, изучен на сухопутных животных. Этот комплекс более или менее единообразен и потому без труда распознаваем. Он включает медленное и широкое открытие рта, сопровождаемое глубоким вдохом и зажмуриванием глаз, за которыми следует выдох и резкое захлопывание рта. С рыбами труднее — они разевают рот при обычных дыхательных движениях. Как отличить зевоту от дыхания? Оказывается, это возможно, что блестяще доказали итальянские исследователи. Мало того, что они выявили комплекс движений, связанных с зевотой, они еще и доказали, что зевота у рыб заразительна.

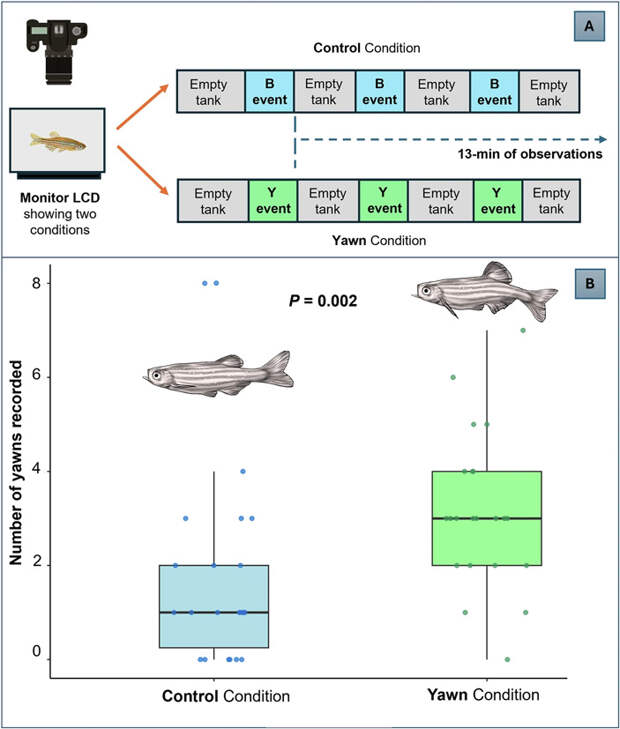

Свои эксперименты они провели на рыбках данио-рерио, а основным инструментом регистрации служили видеозаписи поведения рыбок. Записи анализировались с помощью машинного обучения с задачей отделить зевание от дыхания; натренированный ИИ справлялся с этим почти безошибочно. Затем, когда «портрет» рыбьего зевка был получен, рыбкам в аквариуме показывали видео с зевающим или дышащим собратом, а зоологи регистрировали число подхваченных зевков у рыбок-зрителей.

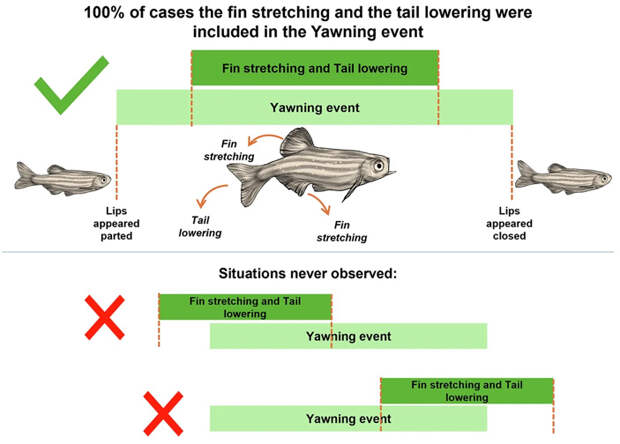

Итак, натренированный на выявление зевания ИИ выдал следующий портрет зевающего данио: рот широко открывается, затем резко захлопывается; при этом еще опускается хвостовой плавник и разворачивается спинной. В сопроводительных материалах к статье есть видео, где рыбка зевает, и где она просто дышит.

У приматов зевание, как было сказано выше, служит триггером для смены активности. Оказалось, что и у данио-рерио тоже. На отснятых видео заметно, что после простого вдоха-выдоха рыбки чаще всего продолжали делать то, что делали, тогда как после зевков с потягиванием они меняли свою активность: или начинали движение после остановки, или, наоборот, останавливались, или сворачивали со своего прежнего маршрута.

По многим параметрам зевание рыб похоже на зевание наземных животных — широкое раскрытие рта, ассоциированные потягивания и смена активности. Однако ранее ученые предполагали, что существует ключевое различие между рыбами и наземными животными — отсутствие заразительности зевоты (A. Gallup, 2022. The causes and consequences of yawning in animal groups). Поэтому зевание у рыб считали простым физиологическим актом, так или иначе активирующим двигательную активность. А у животных с развитым мозгом, как предполагалось, сформировался более продвинутый комплекс зевания, связанный с коммуникацией. Но теперь это ключевое различие устранено, поскольку итальянские ученые доказали наличие заразительного зевания у данио-рерио: глядя на экран с зевающим собратом, рыбки начинали зевать существенно чаще.

Можно ли здесь говорить об эмоциональной сопряженности двух зевающих рыбок? Можно ли говорить об эволюционной древности и зевательного рефлекса, и его заразительности? Правомерно ли сопоставлять зевоту обезьян, людей и рыб? Все эти вопросы авторы, естественно, формулируют в явном виде, однако ни на один не отвечают, а только предлагают вести исследования дальше. Однако они предполагают, что для рыбок данио, как и для высших приматов важна координация группового поведения, а зевание может этому способствовать. В любом случае, имеется ясное указание, что феномен заразительной зевоты очень древний, и исследование зевоты у рыб — это заманчивое направление для поиска древних механизмов коммуникации и группового поведения.

Источники:

1) R. Joly-Mascheroni, B. Forster, M. Llorente, C. Valsera, A. Gomara, D. Crailsheim & B. Calvo-Merino. Chimpanzees yawn when observing an android yawn // Scientific Reports. 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-98639-z.

2) Alice Galotti, Gianluca Manduca, Matteo Digregorio, Sara Ambrosini, Donato Romano, Massimiliano Andreazzoli & Elisabetta Palagi. Diving back two hundred million years: yawn contagion in fish // Communications Biology. 2025. DOI: 10.1038/s42003-025-08004-z.

3) Andrew C. Gallup. Why do we yawn? Primitive versus derived features // Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2011. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2010.09.009.

Елена Наймарк

Свежие комментарии