Реконструкция внешних покровов и их окраса играет огромную роль в понимании экологии и поведения вымерших животных. За последние десятилетия ученые смогли восстановить прижизненную расцветку нескольких ископаемых видов, включая динозавров, — однако о том, какого цвета были другие животные мезозойской эры, мы все еще знаем довольно мало.

И вот международный коллектив исследователей, изучив морфологию меланосом у вымерших юрских маммалиаморфов и ранних млекопитающих, смог выяснить, что копошившиеся под ногами гигантских рептилий зверьки были покрыты однотонным мехом темного цвета, что согласуется с предположениями о скрытном ночном образе жизни этих существ. Вероятно, появление более сложных и красочных расцветок млекопитающих произошло лишь после вымирания динозавров в конце мелового периода.Восстановление окраски вымерших животных, от которых сохранились лишь окаменелости, — непросто дело, когда-то считавшееся невозможным. Однако после того, как стало понятно, что меланосомы — органеллы, содержащие пигменты меланины, — могут сохраняться в окаменелостях в виде трехмерных форм или отпечатков (F. Zhang et al., 2010. Fossilized melanosomes and the colour of Cretaceous dinosaurs and birds), представления о том, насколько подробными могут быть палеонтологические реконструкции, сильно изменились (см. картинку дня Возвращенные цвета). Изучая меланосомы в сохранившихся перьях, ученые смогли узнать, к примеру, что дальний родственник современных птиц цайхун (Caihong juji) на ярком свету переливался разными цветами (см. картинку дня Радужный динозавр), а мелкий хищный синозавроптерикс (Sinosauropteryx prima) разгуливал в перьевой «шубке» красновато-коричневого цвета, красуясь бело-полосатым хвостом и черной «маской» на голове.

К сожалению, внешние покровы мезозойских животных редко сохраняются настолько хорошо, чтобы их можно было проанализировать на прижизненную окраску, и в первую очередь это касается млекопитающих и их родственников, чьи мягкие пушистые шкурки практически никогда не фоссилизируются. Как итог, помимо сохранившихся в вечной мерзлоте животных плейстоценовой эпохи, ученые долгие годы вообще не находили следов ископаемой шерсти. Перелом в этой ситуации наступил лишь в последние полтора десятка лет, после того, как были обнаружены превосходно сохранившиеся окаменелости с отпечатками шерстного покрова (Аналоги современных кротов, выдр и приматов существовали уже в юрском периоде, «Элементы», 16.02.2015).

Меланосомы млекопитающих содержат две химические разновидности меланина: эумеланин, «отвечающий» за черный и коричневый цвета, и феомеланин, благодаря которому шерсть окрашивается в желтый и красновато-рыжий. Меланосомы с разными пигментами имеют разную форму, так что, сравнив окаменелые и современные меланосомы, можно установить прижизненную окраску вымерших животных.

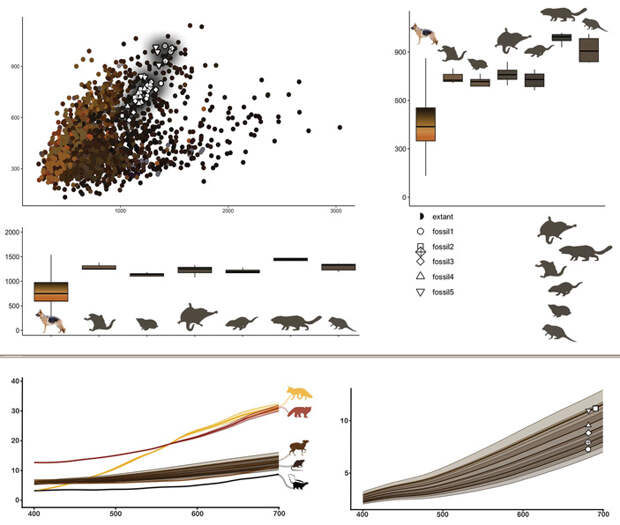

Для этого коллектив ученых из Китая, Бельгии, Нидерландов, США и Великобритании собрал данные о морфологии 2615 меланосом и окраске 116 современных видов млекопитающих, включая представителей большинства клад. Затем ученые создали модель, предсказывающую окраску животного по морфологии его меланосом. Чтобы точнее и объективнее описать спектр цветов, они воспользовались спектрофотометрическими данными, взамен ранее используемых субъективных категорий цветов.

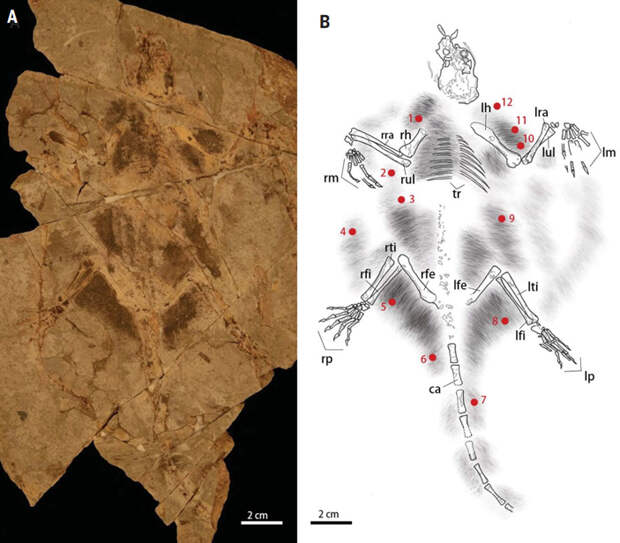

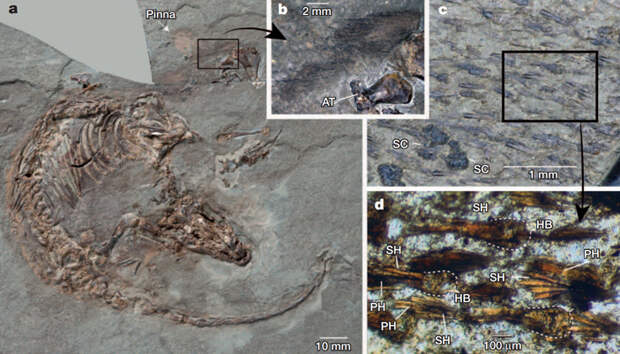

Затем ученые применили полученную модель к окаменевшим меланосомам в отпечатках шерсти шести вымерших таксонов биот Жэхэ (Jehol Biota) и Яньляо (Yanliao Biota), живших в позднем юрском периоде. Помимо уже изученных вилеволодона (Vilevolodon diplomylos; см. Слуховые косточки среднеюрского планирующего зверька вилеволодона были устроены как у утконоса, «Элементы», 01.02.2021) и мегаконуса (Megaconus mammaliaformis), а также трех неопределенных видов, двух докодонтов и эутерия, исследователи описали до сих пор неизвестный вид арборохамийи (Arboroharamiya).

Новый вид благодаря своей окраске получил название A. fuscus, то есть «темный» — ведь именно такого цвета была шкурка зверька, планировавшего между деревьями подобно белке-летяге около 158,5 миллиона лет назад. Рентгеновская флуоресцентная визуализация образца показала обилие кальция и меди, характерное для окаменевших волос, а дальнейшее исследование под сканирующим электронным микроскопом выявило плотные ископаемые меланосомы, сохранившиеся как в трехмерном виде, так и в виде отпечатков.

Судя по особенностям строения скелета, например, пропорциям фаланг пальцев, шесть изученных видов принадлежали к различным экоморфотипам: A. fuscus и V. diplomylos были планирующими зверьками с цепкими лапками, докодонт, судя по сильному стиранию коренных зубов и толстым стенкам костей, мог вести подземный образ жизни и питаться пищей, изобилующей твердыми частицами, эутерий, судя по пропорциям фаланг, мог лазить по деревьям, а M. mammaliaformis и другой докодонт вели наземный образ жизни, как современные ежи. Во всех образцах сохранились следы меланосом, чьи замеры проводились с учетом возможной усадки во время диагенеза.

Судя по полученным результатам, меланосомы юрских млекопитающих и их родственников морфологически не отличались от меланосом в шерсти современных животных, хотя были куда более однообразны. У млекопитающих нашего времени меланосомы варьируют по форме от почти сферических до трубчатых, тогда как у шести изученных видов, эволюционно далеко отстоящих друг от друга, все меланосомы были овальной формы, что предполагает довольно скромную расцветку шерсти. Судя по обилию меди во всех изученных образцах, основным меланином в шерсти ископаемых животных был эумеланин, дающий в итоге черную/коричневую окраску, а вот цинка, связанного с феомеланином, обнаружено не было.

В отличие от меланосом в перьях птиц, на получаемый цвет шерсти у млекопитающих не влияют такие переменные как толщина волос или вариация размера меланосом, так что, похоже, все изученные ископаемые виды обладали шерстным покровом темной однородной расцветки, без пятен и полос. Хотя это явно контрастирует с разнообразием окраски у мезозойских рептилий, полученные данные отлично согласуются с предположением, что в экосистемах, где доминировали динозавры, млекопитающие вели скрытный ночной образ жизни, общаясь с сородичами с помощью звуков и запахов, а не ярких демонстраций. Это предположение подтверждается и другими данными, включая особенности работы генов, участвующих в восприятии цвета и фототрансдукции (Y. Wu et al., 2017. Invasion of Ancestral Mammals into Dim-light Environments Inferred from Adaptive Evolution of the Phototransduction Genes; M. Gerkema et al., 2013. The nocturnal bottleneck and the evolution of activity patterns in mammals).

Поскольку разнообразие меланосом связано с меланокортиновой системой, которая влияет не только на производство меланина, но и на множество физиологических и поведенческих черт, таких как метаболизм и аппетит, можно предположить, что у ранних млекопитающих и маммалиаморфов уровень обмена веществ был сравнительно невысоким, и в таком случае млекопитающие начали становиться «цветными» не раньше мелового периода, когда эволюционировали их более продвинутые группы, включая ранних представителей современных отрядов (A. Ducrest et al., 2008. Pleiotropy in the melanocortin system, coloration and behavioural syndromes). Также стоит отметить, что многие современные ночные млекопитающие, занимающие аналогичные экологические ниши — мелкие грызуны, насекомоядные и рукокрылые, — отличаются темной расцветкой, хотя их родственники, ведущие дневной или сумеречный образ жизни, такие как индийская гигантская белка (Ratufa indica) или самоанская летучая лисица (Pteropus samoensis), носят шубки более ярких цветов. Возможно, лишь после вымирания не-птичьих динозавров в конце мелового периода, освободившего ниши крупных дневных животных, наши далекие предшественники постепенно начали «экспериментировать» с расцветкой шерсти, что и привело к существующему разнообразию пятнистых и полосатых шкур.

Источник: R. Li, L. D’Alba, G. Debruyn, J. L. Dobson, C.-F. Zhou, J. A. Clarke, J. Vinther, Q. Li, M. D. Shawkey. Mesozoic mammaliaforms illuminate the origins of pelage coloration // Science. 2025. DOI: 10.1126/science.ads9734.

Анна Новиковская

Свежие комментарии