У многих бабочек на заднем крае заднего крыла есть особая «ложная голова» — совокупность отростков и особенностей окраски (пятна, линии и т. д.), которые визуально напоминают настоящую голову. Считается, что эта хитрая иллюзия отвлекает хищников, заставляя их атаковать менее уязвимую часть тела. Филогенетический сравнительный анализ с использованием данных почти тысячи видов голубянок (Lycaenidae) раскрывает макроэволюционные закономерности формирования этих признаков и показывает, что они эволюционируют согласованно, как единый комплекс адаптивных признаков.

Огромное разнообразие окраски у животных издавна привлекает внимание людей. Для многих видов окраска — способ общения: например, чтобы привлечь партнера или распознать «своего». Но многие виды полагаются на цветовые узоры как средство защиты от хищников. Окрас может сбивать с толку, прятать или даже отпугивать врагов. Среди защитных окрасок животных есть маскировка (животное буквально сливается с фоном; см. Camouflage) и апосематизм (яркие цвета как предупреждение: «Я ядовит!»). А внезапная демонстрация обычно скрытых ярких цветов может вызывать испуг у хищника (см. Deimatic behaviour). Еще один интересный прием — отвлекающая окраска, когда животное специально направляет внимание или даже атаку хищника на менее важную часть своего тела, повышая тем самым шансы на выживание. Например, у многих ящериц имеются ярко окрашенные хвосты, привлекающие внимание птиц. Продольные полосы на теле ящерицы также могут смещать атаку к хвосту, особенно при движении.

В результате птица нацеливается на яркий подвижный хвост ящерицы, а не на ее голову или туловище. А хвост можно отбросить и убежать — и многие ящерицы именно так и делают.Один из самых изученных примеров такой «отвлекающей» окраски — глазчатые пятна. Это такие узоры, которые внешне напоминают глаза: круг или несколько концентрических колец, часто с темным центром. Их можно встретить у самых разных животных: у бабочек, рыб, лягушек, и, конечно, насекомых. Глазчатые пятна появились довольно давно даже по эволюционным меркам (см. картинку дня Глазастики из триаса о палеонтологических находках этого признака). Часто эти пятна служат для отпугивания хищника, но маленькие глазчатые пятна на краях крыльев бабочек могут спасти им жизнь не только путем отпугивания хищника, а привлекая его внимание к наименее уязвимой части крыла. Так, было показано, что, например, у бабочки Bicyclus anynana глазчатые пятна на краях задних крыльев при атаке богомола чаще всего «принимали удар на себя», сохраняя жизненно важные органы невредимыми (K. Prudic et al., 2015 Eyespots deflect predator attack increasing fitness and promoting the evolution of phenotypic plasticity).

Иногда отдельные защитные элементы объединяются в нечто большее — комплекс, в котором один признак усиливает действие другого. Один из примеров — сочетание глазчатого пятна и так называемой глазной полосы у рыб (cм. Disruptive eye mask). Глазная полоса — это цветная линия, которая проходит прямо через настоящий глаз и делает его менее заметным. Исследования рыб-бабочек показали, что те из них, у кого есть глазчатое пятно, почти всегда имеют и такую полосу. В экспериментах оказалось, что глазчатое пятно отвлекает хищника, а глазная полоса маскирует уязвимый настоящий глаз. Вместе они работают особенно эффективно (K. Kjernsmo, S. Merilaita, 2013 Eyespots divert attacks by fish).

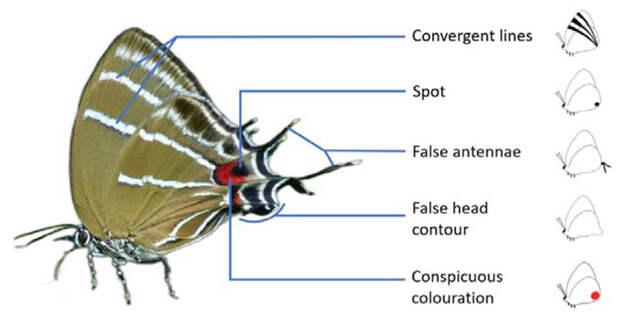

У многих бабочек на нижней стороне задних крыльев есть так называемая ложная голова (рис. 1). Это целый набор визуальных элементов, которые вместе создают иллюзию настоящей головы. Большинство бабочек сидят с сомкнутыми крыльями, и потому ложная голова хорошо видна хищникам в состоянии покоя. Ложная голова — это не один элемент, а целый ансамбль признаков (рис. 2): (1) ложные усики, движущиеся взад и вперед, предположительно могут имитировать настоящие усики, привлекая к себе внимание; (2) округлые темные пятна могут влиять на выбор точки атаки; (3) яркая окраска, вероятно, помогает направить внимание хищника на область ложной головы; (4) измененный контур заднего края крыла может визуально напоминать форму головы бабочки; (5) сходящиеся линии могут выполнять роль направляющих, фокусируя взгляд хищника на ложной голове. Такой набор признаков «действует сообща», чтобы создать убедительную иллюзию и эффективно сбить прицел хищника. По сравнению с другими частями тела, повреждения в области ложной головы менее критичны для взрослой бабочки в плане выживания и поведения, в том числе способности к полету и спариванию.

Поскольку ложная голова может запутать хищника, когда бабочка находится в покое, атаки на ложную голову предположительно приводят к симметричному повреждению крыльев, тo есть к похожим повреждениям на левых и правых крыльях (рис. 3). Исследование музейных коллекционных экземпляров показало, что виды с большим числом признаков ложной головы чаще имеют симметричные повреждения в этой области, чем виды с меньшим числом таких признаков (R. Robbins, 1981 The false head hypothesis: predation and wing pattern variation of lycaenid butterflies). Это говорит о том, что хищники атакуют именно ложную голову, а такие атаки, как правило, не смертельны — бабочка теряет кусочек крыла, но сохраняет жизнь. Так что одна голова — хорошо, а две — лучше (особенно если вторая ненастоящая).

Эксперименты подтвердили эту идею. Ученые рисовали «ложные головы» на белых крыльях белянки репной (Pieris rapae), после чего подвергали модели атакам больших синиц. Хотя только пятна влияли на выбор точки первой атаки, общее число признаков ложной головы влияло на то, где птицы удерживали «добычу» — модели с большим числом признаков чаще удерживали за заднее крыло по сравнению с моделями с одним или без признаков (M. Wourms, F. Wasserman, 1985 Butterfly wing markings are more advantageous during handling than during the initial strike of an avian predator). Интересно, что по отдельности признаки могут быть не так эффективны. Так, в другом эксперименте с богомолами оказалось, что нет разницы в числе атак на бабочек с неповрежденными хвостами и экспериментально удаленными (T. López-Palafox, C. Cordero, 2017. Two-headed butterfly vs. mantis: do false antennae matter?). Это говорит о том, что отдельные элементы могут эффективно работать только в комбинации, усиливая друг друга. То есть только псевдоусики не способны обдурить хищника, а вот целый набор признаков — уже вполне правдоподобная подделка.

Однако несмотря на большое обилие примеров, у ученых до сих пор не было общей картины того, как именно эволюционировал этот защитный механизм. Эта ситуация начала меняться благодаря новому исследованию, недавно опубликованному в журнале Proceedings of the Royal Society B, где применение филогенетических сравнительных методов позволило восстановить эволюционную историю способности бабочек создавать такие убедительные обманки.

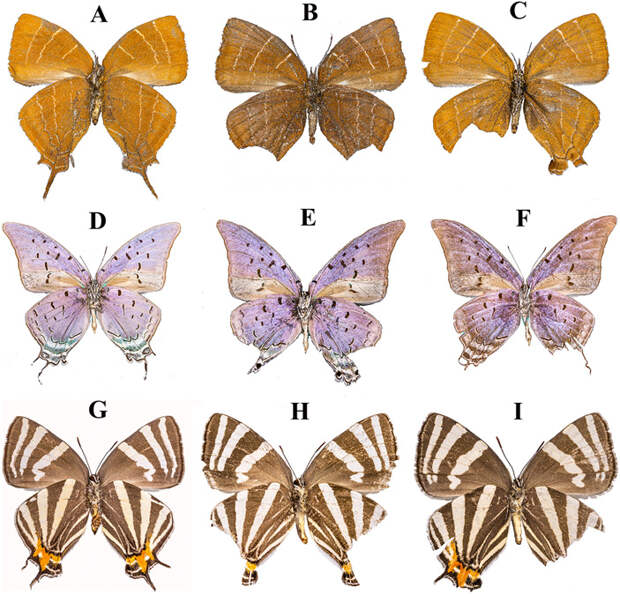

Авторы данного исследования проанализировали почти тысячу видов бабочек, используя снимки, доступные в онлайн-базах данных и фотоархивах. Важно было одно — чтобы на изображении хорошо просматривалась нижняя сторона крыла, а сами крылья были не повреждены. Если вид был представлен несколькими фотографиями, учитывались как минимум две. Иногда ложная голова выражена только у одного пола — в таких случаях ученые фиксировали признаки у того, у кого они были более заметны. Авторы признают: идеальный способ оценивать окраску — это фотографировать всех бабочек в одинаковых условиях. Но, понятно, что сделать это с сотнями видов из разных стран и континентов попросту невозможно. Поэтому они использовали доступные изображения, как есть. Главное — четко видеть признаки. Такой масштабный подход позволил впервые взглянуть на ложную голову как на макроэволюционное явление, а не просто как на любопытную особенность отдельных видов.

Исследователи классифицировали ложную голову как сочетание пяти дискретных признаков. На каждом фото они отмечали: есть признак или нет. Вот, что они искали:

1) Ложные усики — тонкие, парные выступы, напоминающие настоящие усики. Они «растут» из заднего края крыла, там, где расположена ложная голова.

2) Пятно — темное округлое пятно в нужной области. Если похожие пятна были разбросаны по всему крылу, их не учитывали — важна именно «целевая» зона.

3) Яркая окраска — участок, выделяющийся по цвету на фоне остального крыла. Он должен быть больше, чем пятно, контрастировать с фоном и не повторяться в других частях крыла.

4) Контур ложной головы — измененная форма края крыла, создающая визуальную иллюзию головы.

5) Сходящиеся линии — линии на нижней стороне крыльев, которые «сводятся» к ложной голове, будто направляя взгляд хищника прямо туда.

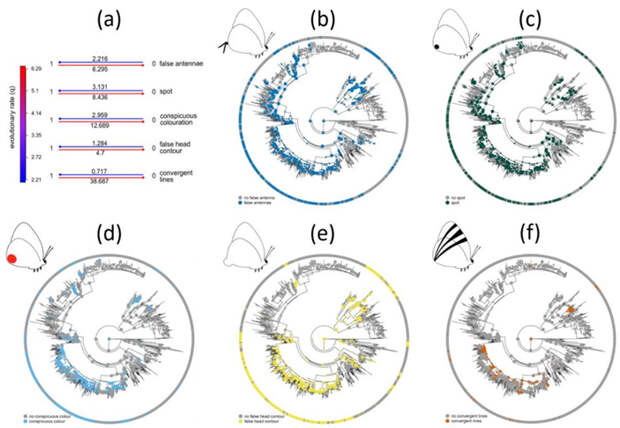

В первую очередь авторы сосредоточились на семействе голубянок (Lycaenidae) — ведь именно у них ложные головы встречаются чаще всего. В выборку вошли 927 видов из всех основных клад и из разных частей ареала голубянок. Далее ученые провели филогенетический анализ — то есть построили «эволюционное дерево» по генетическим данным. Они использовали последовательности генов из базы данных NCBI, реконструировали филогению исследуемых видов на основе данных о последовательностях девяти генов и провели ряд сравнительных филогенетических анализов, чтобы выяснить, как происходила эволюция ложной головы.

Реконструкция состояний предков показала, что все эти признаки — ложные усики, темные пятна, яркая окраска, измененный контур крыла и сходящиеся линии — возникали независимо десятки раз в разных ветвях эволюции. Например, пятна «эволюционно вспыхивали» более 52 раз, а яркие элементы окраски — аж 63 раза. Ложные усики были «изобретены» 30 раз, контур ложной головы — 20 раз, сходящиеся линии — 13 раз. Также зафиксированы многочисленные утраты этих признаков, то есть признаки не только появлялись, но и исчезали. Ложные усики терялись как минимум 94 раза, контур ложной головы — около 60 раз, пятна — 112 раз, сходящиеся линии — 57 раз, а окраска исчезала в 90 случаях. Все это говорит о высокой эволюционной лабильности: признаки ложной головы то появляются, то исчезают.

Хотя ложная голова может спасти жизнь бабочке, отвлекая хищника, она не универсально полезна. Ее эффективность зависит от того, кто именно охотится на бабочек в данной среде: она может как защищать от одних хищников, так и увеличивать вероятность обнаружения другими. Если в каком-то регионе меняется состав хищников или снижается давление со стороны хищников, ложная голова может перестать быть полезной — и ее признаки начинают исчезать. Но стоит ситуации измениться обратно, как естественный отбор снова благоприятствует признакам ложной головы.

Считается, что сложные признаки, однажды утраченные, не могут быть восстановлены — это известно как закон Долло (см. Закон необратимости эволюции объяснен на молекулярном уровне, «Элементы», 30.09.2009). Однако за последние десятилетия сравнительные филогенетические анализы выявили многочисленные случаи его нарушения, включая повторное возникновение таких сложных признаков, как крылья у палочников (M. Whiting et al., 2003 Loss and recovery of wings in stick insects), зубы у лягушек (Бесхвостые амфибии становились беззубыми не меньше двадцати двух раз, «Элементы», 08.06.2021), конечности у ящериц и др. Такое возвращение признаков может объясняться сохранением молекулярной основы признака даже при его фенотипическом отсутствии.

Если ложная голова действительно помогает бабочке уцелеть, отвлекая хищника от настоящей головы, то она должна не только быть заметной, но и выглядеть убедительно — как настоящая голова. А значит, в процессе эволюции такие признаки должны становиться все сложнее и выразительнее: от простого пятнышка — к целому арсеналу головоимитирующих признаков, способному сбить с толку даже внимательного хищника. Ученые выдвинули гипотезу, что признаки ложной головы работают не поодиночке, а как единый комплекс адаптивных признаков, в котором все элементы усиливают друг друга. Если это так, то такие признаки должны эволюционировать согласованно — идти рука об руку на протяжении истории своих родов и видов.

Анализ филогенетического дерева позволил визуализировать, насколько близкородственными являются виды с ложными головами, а также как каждый из признаков развивался со временем. Компьютерное моделирование показало, что четыре из пяти признаков ложной головы — ложные усики, контур головы, яркая окраска и яркое пятно на крыле — действительно развивались взаимосвязанно. Их развитие шло согласованно, а значит, они, вероятно, работают как единый защитный механизм. Также подтверждена корреляция между эволюцией сходящихся линий и контуром ложной головы, но не с остальными признаками.

Хотя ложные головы особенно часто встречаются у бабочек из семейств голубянок (Lycaenidae) и риодинид (Riodinidae), на самом деле такие «обманки» — не их исключительная привилегия. Отдельные элементы ложной головы обнаруживаются и у других бабочек: парусников (Papilionidae), нимфалид (Nymphalidae) и даже толстоголовок (Hesperiidae). Таким образом, хотя бы намеки на ложную голову встречаются в пяти из семи семейств дневных бабочек. Авторы провели аналогичный анализ на уровне всех семейств бабочек, используя филогению 183 видов, представляющих 98% подтриб дневных бабочек, который показал схожую картину: признаки пятен, усиков, окраски и формы крыла эволюционируют согласованно, а вот сходящиеся линии опять остаются «особняком».

Однако даже в пределах одного рода — или между самцами и самками одного вида — наличие этих признаков может варьировать, то есть по своему внешнему виду и «комплектации» ложные головы чрезвычайно разнообразны. Вероятно, разные условия и хищники требуют разных уловок. Эволюция не всегда движется к одному идеальному решению — иногда она находит альтернативные стратегии, каждая из которых эффективна при определенных условиях. Кроме того, хищники способны учиться. И если какой-то тип ложной головы становится слишком распространенным, птицы начинают его распознавать — и тогда преимущество получает редкая форма. Это явление известно как отрицательный частотно-зависимый отбор (см. У представителей меньшинства шансов выжить больше, «Элементы», 13.06.2006), и он помогает сохранять разнообразие признаков даже у близких видов.

Ложная голова может спасать жизнь, но не всегда достается даром. У некоторых видов ложные усики достигают половины длины крыла. Такой «аксессуар» может мешать полету и делает бабочку менее маневренной. А яркая окраска требует затрат на пигменты или специальные микроструктуры. Но, судя по всему, польза перевешивает издержки. К тому же, признаки ложной головы могут играть сразу две роли — защищать от хищников и участвовать в половых сигналах. Особенности эволюции таких «многофункциональных» признаков — интересное направление для будущих исследований.

Один из элементов, усиливающих эффект ложной головы, — сходящиеся линии, которые будто направляют взгляд хищника к нужной точке, в данном случае — к заднему краю крыла. Эти линии, как показал анализ, независимо появились у бабочек из двух разных подсемейств. Исследования внимания у человека подтверждают: такие визуальные «стрелки» действительно притягивают взгляд, и этим активно пользуются, например, в фотографии (см. J. Zhang et al., 2024 Reconstructing Image Composition: Computation of Leading Lines). Авторы ожидали, что такие линии будут встречаться вместе с другими признаками ложной головы, но этого почти не обнаружили — только с контуром крыла прослеживается связь. Возможно, сходящиеся линии выполняют какую-то другую функцию, например, помогают исказить силуэт бабочки, как у Papilio demolion, у которых узор размывает очертания тела, или у ящериц с полосатыми хвостами.

Чем крупнее бабочка, тем заметнее она для хищника — а значит, тем больше ей нужны уловки вроде ложной головы. Ведь крупная добыча не только бросается в глаза, но и представляет собой более питательный трофей, в отличие от мелочи, которая часто делает ставку на маскировку. Именно поэтому авторы предположили, что у больших бабочек должно быть больше признаков ложной головы, чем у маленьких. Чтобы проверить это, они собрали данные о размахе крыльев 352 видов. Если в литературе указывались минимальные и максимальные значения или была разница между самцами и самками, использовалось среднее значение. Однако никакой заметной связи между размером бабочки и количеством признаков ложной головы найдено не было. Это может означать, что ложная голова эффективно работает независимо от размера бабочки — либо как основная линия обороны, либо как последний шанс на спасение, если маскировка подвела. Вероятно, давление со стороны хищников, полагающихся на зрение, — например, птиц, ящериц, пауков и богомолов — одинаково сильно как для крупных, так и для мелких видов. А значит, и стратегии обмана развиваются в равной степени у всех, независимо от размера крыльев. Авторы предположили, что, возможно, даже важен не общий размер бабочки, а размер отвлекающего элемента: если он слишком маленький, его просто не заметят, если слишком большой — может не сработать как задумано.

Чтобы бабочка могла вырваться из когтей или клюва ложная голова должна не только отвлекать, но и быть легко повреждаемой. Эксперименты подтвердили, что у некоторых видов задняя часть крыла действительно разрывается легче, особенно в зоне «ложной головы». Так, у бабочек рода Pierella яркие участки крыла оказались менее прочными, чем незаметные. У Arawacus aetolus зона ложной головы тоже легче отрывается. В экспериментах с крыльями Iphiclides podalirius было показано, что большинсто атак больших синиц приходятся на заднее крыло, особенно на хвостики — эти участки оказались легче всего повреждаемыми. Аналогичные комплексы адаптивных признаков обнаружены и у парусников (Papilionidae), у которых есть длинные «хвостики» и яркие пятна на заднем крыле. Эта область также легко рвется, что позволяет бабочке ускользнуть от атаки. Таким образом, механическая слабость крыла в определенных зонах может быть еще одним скоррелированным признаком, однако необходимы дальнейшие исследования прочности крыльев бабочек с различными признаками ложной головы.

Источник: Tarunkishwor Yumnam and Ullasa Kodandaramaiah. Correlated evolution of multiple traits gives butterflies a false head // Proceedings of the Royal Society B. 2025. DOI: 10.1098/rspb.2025.0900.

Елена Устинова

Свежие комментарии