Британские генетики разработали новый метод анализа геномных данных «cobraa», позволяющий обнаруживать древние события разделения и повторного слияния предковой популяции. Применение метода к геномам современных людей показало, что 1,5 млн лет назад популяция наших предков разделилась на две части — А и B, причем А изначально была гораздо меньше, чем B, но потом она постепенно наращивала свою численность. Много позже, 0,3 млн лет назад, популяция А получила 20-процентную генетическую примесь от B в результате гибридизации. От этой гибридной популяции (80% А + 20% B) произошло всё современное человечество. За более чем миллион лет раздельного существования популяции A и B успели приобрести частичную генетическую несовместимость. Поэтому очищающий отбор впоследствии выбраковал часть примесей B из функционально важных участков генома сапиенсов. При этом, однако, многие гены B, связанные с нервной системой, наоборот, пригодились сапиенсам и были поддержаны отбором. Общие предки неандертальцев и денисовцев отделились от А задолго до гибридизации с B, поэтому в их геномах нет примеси B. Какие из разнообразных представителей Homo erectus и Homo heidelbergensis, живших в интервале от 1,5 до 0,3 млн лет назад и известных по костным остаткам, соотносятся с популяциями A и B, пока неясно.

Специалисты по сравнительной геномике продолжают изобретать новые методы анализа геномных данных, позволяющие все с большей точностью и детальностью реконструировать древнюю историю изучаемых популяций. Например, динамику численности популяции в прошлом — когда популяция претерпевала демографический рост, а когда, наоборот, сокращалась и проходила через «бутылочные горлышки» — реконструируют на основе анализа времен коалесценции (схождения к общему предку) для разных участков генома (см.

Coalescent theory). Такой анализ можно проводить на основе одного-единственного диплоидного генома, но только если он прочтен очень качественно. Суть метода в том, что геном делят на небольшие непересекающиеся участки, и для каждого участка оценивают, как давно два варианта (аллеля) этого участка, находящиеся в диплоидном геноме на гомологичных хромосомах, произошли от общего предка, то есть от одной исходной последовательности. Это можно сделать, зная темп мутагенеза и полагая для простоты, что все мутации нейтральны. В результате мы получим набор времен коалесценции для всех участков генома. И если мы увидим, что в какой-то период времени участки коалесцируют с повышенной частотой, то это означает (при определенных допущениях), что в этот период численность предковой популяции была низкой. И наоборот, снижение темпа коалесценции (coalescence rate) говорит о высокой численности популяции. Таким образом, по профилю темпов коалесценции (coalescence rate profile) можно оценить динамику численности популяции в прошлом.На самом деле, конечно, всё гораздо сложнее. Одна из серьезных проблем состоит в том, что прямой перевод темпа коалесценции в численность популяции имеет смысл только при допущении, что предковая популяция всегда оставалась единой и панмиктичной. Если же она была структурированной — например, на протяжении долгого времени была разделена на две изолированные части, — то интерпретировать профиль темпов коалесценции становится гораздо труднее. Дело в том, что популяционная структура тоже влияет на темп коалесценции. В частности, если мы видим, что в какой-то период времени темп коалесценции был низким, то это может означать, что популяция в это время имела высокую численность, но может с тем же успехом означать и то, что популяция была подразделена на изолированные части. Иными словами, по одному лишь профилю темпов коалесценции нельзя отличить период повышенной численности популяции от периода, когда она была разделена. Более того, для любого профиля темпов коалесценции можно подобрать такую историю популяционной структуры, которая воспроизведет этот профиль даже при постоянной общей численности популяции.

Генетики из Кембриджского университета опубликовали в журнале Nature Genetics статью, в которой показали, что коалесцентный анализ все-таки позволяет отличить динамику численности популяции от динамики ее структуры. Для этого нужно принимать в расчет не только профиль темпов коалесценции, но и условное распределение (Conditional probability distribution) времен коалесценции для соседних участков генома. Иными словами, нужно подсчитать, с какой частотой (вероятностью) время коалесценции участка генома будет принимать те или иные значения, если известно, что время коалесценции соседнего участка такое-то. При помощи моделирования авторы показали, что разделение предковой популяции на две изолированные части характерным образом меняет это распределение. Упрощенно говоря, если популяция была разделена в течение некоторого периода, и время коалесценции данного участка генома находится внутри этого периода, то время коалесценции соседнего участка будет находиться тоже в пределах этого периода с более высокой вероятностью, а за его пределами — с более низкой вероятностю, чем в случае, если бы популяция оставалась единой.

Эту идею исследователи воплотили в модели, которую они назвали cobraa (coalescence-based reconstruction of ancestral admixture). Модель предполагает, что предковая популяция могла в некоторый момент времени разделиться на две части (А и B), которые существовали изолированно, а затем снова встретились и частично смешались, в результате чего популяция А получила определенный процент генетического материала от популяции B. Спустя еще какое-то время мы можем взять диплоидный геном из популяции А и реконструировать его историю. Для этого нужно подобрать такие параметры (время разделения популяций, время гибридизации и процент генов B, привнесенных в генофонд А), при которых модель cobraa с максимальной точностью воспроизведет наблюдаемое условное распределение времен коалесценции для соседних участков генома.

Модельные эксперименты показали, что cobraa позволяет с приемлемой точностью реконструировать динамику численности популяции А, но не B. Поэтому численность B в ходе анализа пришлось считать постоянной (это одно из ограничений модели).

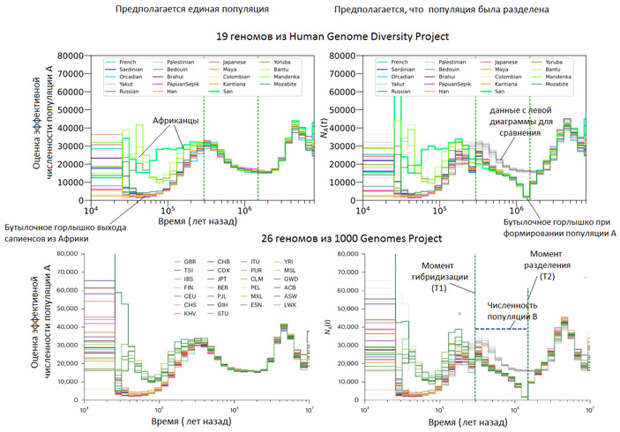

Отладив модель на искусственных (смоделированных) геномных данных, ученые применили ее к 26 качественно прочтенным человеческим геномам из проекта 1000 Genomes Project, а затем еще к 19 геномам из проекта Human Genome Diversity Project. Эти геномы происходят из разных современных популяций со всего мира.

Получилось, что модель «со структурой» (с разделением предковой популяции на две части и последующей гибридизацией) воспроизводит реальные данные гораздо лучше, чем модель «без структуры» (предполагающая единство предковой популяции). Оптимальные параметры оказались следующими: время разделения предковой популяции — 1,5 млн лет назад, время гибридизации — 0,3 млн лет назад, доля привнесенных генов популяции B — 20%. Эту древнюю гибридизацию ранее не удавалось обнаружить другими методами, в частности, потому, что у всех современных людей, включая обособившиеся раньше всех койсанские народы, присутствует одна и та же 20-процентная генетическая примесь, полученная от популяции B.

На рис. 2 показана реконструкция динамики численности популяции А при допущении о единстве популяции (левые графики) и при допущении о ее разделении с указанными выше параметрами (правые графики).

Обнаружилось также резкое снижение численности — «бутылочное горлышко» в самом начале изолированного существования популяции А (1,5–1,3 млн лет назад). По-видимому, это значит, что популяция А возникла в результате отделения небольшой группы особей от прежде единой предковой популяции (см. рис. 1). В дальнейшем численность А постепенно росла вплоть до момента гибридизации 0,3 млн лет назад. Динамику численности B, как уже говорилось, не удалось реконструировать при помощи cobraa, но средняя численность B в период раздельного существования была высокой (горизонтальная синяя пунктирная линия на правом нижнем графике).

Авторы попытались применить cobraa к геномным данным по неандертальцам и денисовцам, но потерпели неудачу: ни при каких параметрах предковые траектории для этих вымерших видов не сливаются с тракторией сапиенсов (как если бы они вообще не происходили от общих предков). Скорее всего, причина — в слишком большом количестве ошибок секвенирования древней ДНК, что приводит к появлению участков «ложной гетерозиготности» в диплоидных геномах неандертальцев и денисовцев.

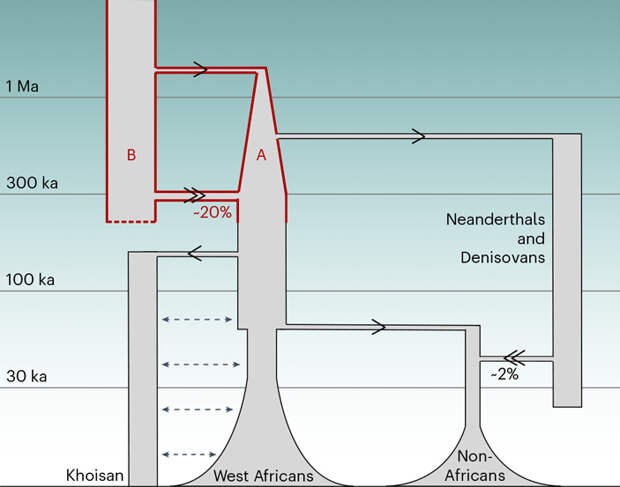

Однако палеогенетические данные все же позволили понять, как неандертальцы и денисовцы соотносятся с популяциями А и B, на которые разделилась наша общая с ними предковая популяция 1,5 млн лет назад. Оказалось, что предки неандертальцев и денисовцев отделились от популяции А около 600–800 тысяч лет назад. То есть, очевидно, после отделения А от B, но задолго до попадания 20-процентной примеси B в генофонд А. У неандертальцев с денисовцами в геномах нет заметной примеси B. Это видно, в частности, из того, что существует значимая положительная корреляция между количеством примесей B в данном участке генома современных людей и степенью отличия этого участка от соответствующих участков генома неандертальцев и денисовцев. Иначе говоря, те участки человеческого генома, в которых меньше примесей B, больше похожи на неандертальские и денисовские, чем те участки, где примесей B больше. Таким образом, сапиенсы получили заметную часть своих генетических отличий от неандертальцев и денисовцев 300 тысяч лет назад благодаря широкомасштабной гибридизации с популяцией B, с которой неандертальцы и денисовцы не скрещивались. Любопытно, что 300 тысяч лет назад — это как раз время появления первых «анатомически современных» людей в палеонтологической летописи (см. Люди из Джебель Ирхуд — ранние представители эволюционной линии Homo sapiens, «Элементы», 13.06.2017).

Анализ распределения примесей популяции B по геномам современных людей показал, что доля этих примесей значимо понижена в функционально важных участках генома (в белок-кодирующих генах и их окрестностях, которые могут выполнять регуляторные функции). Это значит, что за 1,2 миллиона лет раздельного существования популяции А и B успели выработать частичную репродуктивную несовместимость, то есть накопить много конфликтующих друг с другом генетических вариантов. Поэтому значительная часть генетического наследия B, полученного нашими предками в результате гибридизации, впоследствии была отбракована отбором. Похожая история была после гибридизации внеафриканских сапиенсов с неандертальцами и денисовцами (см. Между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляция, «Элементы», 03.02.2014). Частичная генетическая несовместимость — это аргумент в пользу того, что популяции A и B на поздних этапах своего раздельного существования заслуживали статуса самостоятельных видов.

Но кое-какие гены B всё же пригодились нашим предкам — и это обстоятельство может оказаться важным для понимания нашего происхождения. Авторы оценили вероятную долю примесей B для каждого участка генома длиной 1000 пар оснований, а потом посмотрели, какие белок-кодирующие гены пересекаются с 1% участков, наиболее богатых примесями B, и с 1% участков, где вклад B минимален. В первую группу, таким образом, попали гены, для которых наиболее высока вероятность, что их варианты, полученные от B, повышали дарвиновскую приспособленность наших предков и были поддержаны отбором. Во вторую группу, соответственно, попали гены, чьи варианты, полученные от B, оказались наиболее вредными и безжалостно вычищались отбором.

В первую группу попало 680 белок-кодирующих генов. Среди них резко повышена доля генов, функции которых связаны с развитием и работой нервной системы. Во второй группе — 1287 генов, и среди них повышена доля генов, связанных с некоторыми фундаментальными функциями (модификации микроРНК, функционирование цитоскелета, аппарата Гольджи и др.), и понижена доля генов, связанных с иммунной системой и обонянием.

Таким образом, наши предки, по-видимому, получили от загадочной популяции B изрядную порцию генетических вариантов, оказавшихся полезными (поддержанных отбором) и влияющих на работу нервной системы вообще и мозга в частности. Другие виды поздних Homo — неандертальцы и денисовцы — не гибридизовались с B и не получили этих генов.

Общая схема того, что в итоге получилось, показана на рис. 1.

Какие из найденных палеонтропологами костных остатков H. erectus и H. heidelbergensis возрастом от 1,5 до 0,3 млн лет представляют популяцию B, а какие — A, пока не понятно. Обе популяции, скорее всего, жили в Африке, но кроме этого про них трудно сказать что-то определенное.

Авторы отдают себе отчет в том, что возможности их модели ограничены, а выводы имеют предварительный характер. Почти наверняка древняя история наших предков была сложнее, чем показано на рис. 1. Модель cobraa в состоянии показать (и показала), что вариант с разделением предковой популяции на две части и последующей гибридизацией значительно более правдоподобен, чем вариант с неизменно единой, панмиктичной предковой популяцией. Однако за рамками модели остаются все варианты с более сложной популяционной структурой (например, с разделением на три или четыре части и с несколькими эпизодами гибридизации). Впрочем, возможности дальнейшего развития методов сравнительной геномики, по-видимому, еще далеки от исчерпания. Поэтому можно рассчитывать, что в обозримом будущем наши знания о древней истории человеческого рода станут еще более точными и детальными.

Исследование в очередной раз показало важную роль гибридизации в видообразовании. Недавно аналогичный вывод были сделан и для другого хорошо изученного случая видообразования — адаптивной радиации цихлид в больших африканских озерах (H. Svardal et al., 2020. Ancestral hybridization facilitated species diversification in the Lake Malawi cichlid fish adaptive radiation).

Источник: Trevor Cousins, Aylwyn Scally & Richard Durbin. A structured coalescent model reveals deep ancestral structure shared by all modern humans // Nature Genetics. 2025. DOI: 10.1038/s41588-025-02117-1.

См. также:

1) Предки неандертальцев и денисовцев скрещивались с потомками древних евразийских эректусов, «Элементы», 25.02.2020.

2) Предки китайцев и японцев скрещивались с двумя разными популяциями денисовцев, «Элементы», 19.03.2018.

3) У алтайских неандертальцев найдены гены архаичных сапиенсов, а у денисовцев — гены гейдельбергских людей, «Элементы», 25.02.2016.

4) Между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляция, «Элементы», 03.02.2014.

Свежие комментарии